De nos jours, la quasi-totalité des professionnels, des intellectuels et des dirigeants ont trahi la cause de la liberté humaine universelle.

Mais parmi ceux que l’on croyait moins vulnérables se trouvaient ceux que l’on appelait les libertariens. Ils ont également succombé, et tragiquement. Ce sujet me tient particulièrement à cœur, car je me considère depuis longtemps comme l’un d’eux.

« Si seulement il existait un mouvement politique visant à faire en sorte que le gouvernement s’écarte et vous laisse tranquille », a écrit le célèbre lanceur d’alerte Edward Snowden depuis son exil en Russie.

Une idéologie pour répondre au problème croissant de la planète-prison.

J’étais parmi tant d’autres à penser que nous existions. Ce concept s’est construit au fil de décennies de travail intellectuel intense, de financements sacrificiels, d’innombrables conférences, d’une bibliothèque riche en livres et de nombreuses organisations à but non lucratif à travers le monde. On l’appelait libertarianisme, un mot repris en 1955 pour désigner l’ancien libéralisme, puis peaufiné au fil des décennies.

Les quatre dernières années auraient dû être un moment fort pour le mouvement idéologique du même nom. L’État totalitaire – la contrainte officielle dans tous les domaines de la vie – n’avait jamais été aussi visible de notre vivant, fermant les petits commerces, les églises et les écoles, et imposant même des limites aux visiteurs dans nos propres foyers. La liberté elle-même était violemment attaquée.

Le libertarisme a condamné pendant des décennies, voire des siècles, l’excès de pouvoir de l’État, le clientélisme industriel, les atteintes à la liberté du commerce et le recours à la coercition en lieu et place des choix libres et volontaires de la population. Il a célébré la capacité de la société elle-même, et en particulier de son secteur commercial, à créer un ordre sans imposition.

Tout ce à quoi le libertarisme s’était longtemps opposé a atteint son apogée d’absurdité en quatre ans, détruisant économies et cultures et violant les droits de l’homme. Avec quel résultat ? Crise économique, mauvaise santé, analphabétisme, méfiance, démoralisation de la population et pillage généralisé du bien commun à la demande de l’élite dirigeante.

Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour le libertarisme de crier: «On vous l’avait bien dit, arrêtez!» Et ce, non seulement pour avoir raison, mais aussi pour éclairer un avenir post-confinement, un avenir qui favoriserait la confiance dans des ordres sociaux auto-organisés plutôt que dans des gestionnaires centralisés.

Mais où en sommes-nous ? Tout porte à croire que le libertarisme, en tant que force culturelle et idéologique, n’a jamais été aussi marginal. Il semble à peine exister en tant qu’étiquette. Ce n’est pas un accident de l’histoire, mais la conséquence, en partie, d’une certaine surdité de la part des dirigeants. Ils ont tout simplement refusé de saisir l’occasion.

Il existe un autre problème, plus philosophique. Plusieurs piliers de l’orthodoxie libertarienne – le libre-échange, la libre immigration et l’ouverture des frontières, ainsi que sa position acritique en faveur des entreprises – ont été mis à rude épreuve simultanément, laissant leurs adeptes en difficulté face à la nouvelle donne et sans voix pour réagir à la crise actuelle.

Pour servir d’indicateur, prenons l’exemple du Parti libertarien actuel.

À l’issue d’un vote serré et faute d’alternatives sérieuses, Chase Oliver a été désigné candidat à la présidentielle de 2024. Rares étaient ceux qui avaient entendu parler de lui auparavant. Des recherches plus approfondies ont démontré que, durant l’exercice du pouvoir le plus totalitaire de notre époque, Oliver publiait fréquemment des messages alarmistes, manquant totalement le moment et ignorant le despotisme qui se manifestait.

Oliver s’est vanté de toujours porter un masque ( souvent ) et de ne jamais se réunir en foule ( sauf pour la manifestation BLM), a défendu et fait pression pour que les entreprises soient obligées de se faire vacciner, a exhorté ses abonnés sur les réseaux sociaux à suivre la propagande du CDC et a célébré Paxlovid (qui s’est avéré plus tard inutile ) comme la clé pour mettre fin aux confinements, auxquels il ne s’est expressément opposé que 20 mois après leur imposition.

En d’autres termes, non seulement il n’a pas remis en question le cœur de l’idéologie du Covid – selon laquelle les autres êtres humains sont pathogènes et doivent donc restreindre leurs libertés et s’isoler – mais il a également utilisé sa présence sur les réseaux sociaux, telle qu’elle était, pour inciter les autres à accepter tous les mensonges dominants du gouvernement. Il a adhéré à l’idéologie du Covid et du confinement et l’a diffusée. Il ne semble pas regretter quoi que ce soit.

Il n’est pas le seul. La quasi-totalité de l’establishment médiatique, universitaire et politique l’a soutenu dans cette démarche. Quatre ans après le précédent candidat national du Parti libertarien, qui, au plus fort du confinement, n’avait rien dit, un échec qui a provoqué des bouleversements au sein du parti. La nouvelle faction a juré de défendre la liberté réelle, mais un nombre suffisant de délégués de base ont apparemment exprimé leur désaccord et se sont rabattus sur l’ancien modèle.

Certes, on pourrait dire qu’il s’agit purement de l’échec d’un troisième parti depuis longtemps dysfonctionnel. Mais qu’en est-il si le problème était plus grave ? Et si le libertarisme en tant que tel avait lui aussi disparu en tant que force culturelle et intellectuelle ?

Plus tôt cet été, la fermeture de l’organisation FreedomWorks a déclenché un vent de panique : le moment libertaire est révolu. L’objectif de réduire les dépenses publiques, de libéraliser le commerce, de baisser les impôts et de privilégier la liberté n’existe plus, écrivait Laurel Duggan dans Unherd. « En 2016, plusieurs éminents conservateurs américains se sont réunis pour débattre officiellement de la question de savoir si le tant vanté « moment libertaire » n’était qu’un mirage », écrit-il. « Près d’une décennie plus tard, le contingent libertaire de la droite américaine semble avoir reçu son coup de grâce. »

L’effondrement institutionnel que j’observe depuis près de dix ans pourrait s’accélérer. Tant de choses ont été ruinées par des échecs : de timing, d’organisation, de stratégie et de théorie. Comme le dit l’opinion commune, l’ascension de Trump, avec ses deux piliers que sont le protectionnisme et les restrictions à l’immigration, va à l’encontre de l’esprit libertarien. Le dogme semblait de moins en moins cohérent avec les faits, tandis que la tentation du protectionnisme et des restrictions aux frontières était tout simplement trop forte.

Commençons donc par une vue d’ensemble, par un aperçu des problèmes qui sont en tête de liste dans les cercles libéraux/libertariens depuis très longtemps.

Commerce

Prenons la question du commerce, au cœur de l’essor du libéralisme post-féodal, à partir de la fin du Moyen Âge. Parfois appelé « manchesterisme » au XIXe siècle, l’idée était que personne ne devait se soucier de savoir quels États-nations échangeaient quoi avec qui, mais que le laissez-faire devait prévaloir.

Le Manchesterisme contraste fortement avec le mercantilisme, l’idée protectionniste était qu’ une nation devrait chercher à protéger ses industries de la concurrence étrangère à tout prix, en gardant autant d’argent que possible à l’intérieur du pays, par le biais de tarifs douaniers, de blocus et d’autres mesures.

La doctrine de Manchester sur le libre-échange postulait que chacun bénéficiait du libre-échange le plus libre possible et que toute crainte de perte de monnaie et d’industrie était largement exagérée. Elle a été au cœur de la tradition libertarienne au Royaume-Uni et aux États-Unis. Mais plus d’un demi-siècle après la fin de l’étalon-or, le tissu manufacturier américain a subi un bouleversement majeur lorsque le textile, puis l’acier, ont quitté les côtes américaines, privant les villes et villages d’industries difficiles à reconvertir, laissant derrière eux des carcasses d’installations rappelant aux habitants une époque révolue.

Tout a pratiquement disparu : horloges, textiles, vêtements, acier, chaussures, jouets, outils, semi-conducteurs, appareils électroniques et électroménagers, et bien plus encore. Il ne reste que des boutiques proposant des produits haut de gamme à des prix bien supérieurs à ceux du marché grand public. Elles attirent l’élite, contrairement à la tradition manufacturière américaine qui consistait à fabriquer des produits pour le grand public.

Comme le disent depuis longtemps les défenseurs du marché, c’est précisément ce qui se produit lorsque la moitié du monde, autrefois fermée, s’ouvre, en particulier la Chine. La division du travail s’étend à l’échelle mondiale, et il n’y a aucun intérêt à taxer les citoyens pour préserver une production qui pourrait être plus efficace ailleurs. Les consommateurs en ont largement profité. Un ajustement du secteur productif était inévitable, à moins de vouloir faire comme si le reste du monde n’existait pas, ce que préconisent aujourd’hui de nombreux partisans de Trump.

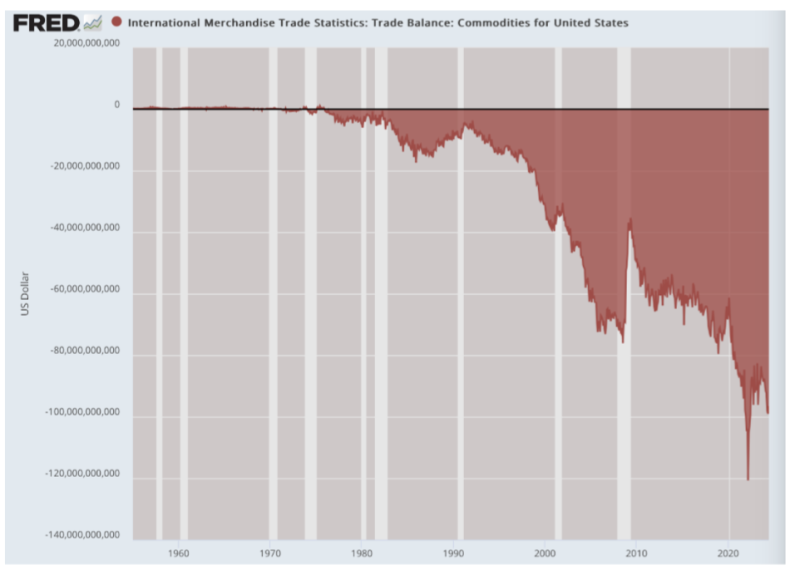

Mais parallèlement à cela, d’autres problèmes se profilaient. Les taux de change flottants, avec un étalon-dollar mondial basé sur la monnaie fiduciaire, donnaient fortement l’impression que les États-Unis exportaient en réalité leur base économique, la banque centrale mondiale accumulant des dollars comme actifs, sans les corrections naturelles qui se seraient produites sous un étalon-or. Ces corrections impliquent une baisse des prix dans les pays importateurs et une hausse des prix dans les pays exportateurs, ce qui a entraîné un rééquilibrage des deux. Bien sûr, l’équilibre ne peut jamais être parfait, mais il y a une raison pour laquelle, dans l’histoire d’après-guerre, les États-Unis n’ont jamais enregistré de déficits commerciaux constants, et encore moins croissants, avant 1976 et les années suivantes.

Les économistes du libre-échange, de David Hume au XVIIIe siècle à Gottfried Haberler au XXe siècle, ont depuis longtemps expliqué que le commerce ne constituait pas une menace pour la production nationale grâce au mécanisme de flux prix-espèces. Ce système fonctionnait comme un mécanisme de règlement international où les prix s’ajustaient dans chaque pays en fonction des flux monétaires, transformant les exportateurs en importateurs et inversement. C’est précisément à cause de ce système que tant de libre-échangistes ont déclaré que suivre la balance des paiements était une perte de temps ; tout finit par s’arranger.

Cela a complètement cessé de fonctionner en 1971. Cela a considérablement changé la donne, et depuis des décennies, les États-Unis sont restés les bras croisés, tandis que des montagnes de dettes américaines servaient de garantie aux banques centrales étrangères pour développer leur base industrielle et concurrencer directement les producteurs américains, sans aucun système de règlement. La réalité se reflète dans les données du déficit commercial, mais aussi dans la perte de capitaux, d’infrastructures, de chaînes d’approvisionnement et de compétences qui faisaient autrefois de l’Amérique le leader mondial de la fabrication de biens de consommation.

Même si cela se produisait à l’étranger, la création d’entreprises devenait de plus en plus difficile dans le pays, avec des impôts élevés et des contrôles réglementaires de plus en plus stricts qui rendaient les entreprises de plus en plus inefficaces. Ces coûts ont fini par rendre la concurrence encore plus difficile, au point que des vagues de faillites étaient inévitables. Pendant ce temps, les gestionnaires du niveau des prix ne pouvaient tolérer une hausse du pouvoir d’achat en réponse aux exportations monétaires et financières, et continuaient à remplacer les flux monétaires sortants par de nouvelles sources de financement afin d’éviter la « déflation ». En conséquence, l’ancien mécanisme de flux monétaire a tout simplement cessé de fonctionner.

Et ce n’était que le début. Henry Hazlitt expliquait en 1945 que les problèmes de balance commerciale ne sont pas en soi le problème, mais qu’ils servent d’indicateurs d’autres problèmes. « Ceux-ci peuvent consister à fixer sa monnaie à un niveau trop élevé, à encourager ses citoyens ou son propre gouvernement à acheter des importations excessives ; à inciter ses syndicats à fixer des salaires nationaux trop élevés ; à instaurer un salaire minimum ; à imposer des impôts excessifs sur les sociétés ou sur le revenu des particuliers (détruisant ainsi les incitations à la production et empêchant la création de capitaux suffisants pour l’investissement) ; à imposer des plafonds de prix ; à saper les droits de propriété ; à tenter de redistribuer les revenus ; à suivre d’autres politiques anticapitalistes ; ou même à imposer un socialisme pur et dur. Puisque presque tous les gouvernements aujourd’hui, en particulier ceux des pays « en développement », pratiquent au moins quelques-unes de ces politiques, il n’est pas surprenant que certains de ces pays rencontrent des difficultés de balance des paiements avec d’autres. »

Les États-Unis ont fait tout cela, non seulement en fixant leur monnaie à un niveau trop élevé, mais en devenant la monnaie de réserve mondiale et la seule monnaie dans laquelle s’effectuaient tous les échanges énergétiques, mais aussi en subventionnant le développement industriel des nations du monde entier pour concurrencer directement les entreprises américaines, alors même que l’économie américaine devenait de plus en plus difficile à adapter au changement et à la réaction. Autrement dit, les problèmes ne résultaient pas du libre-échange tel qu’il était traditionnellement compris. En fait, l’idée de « libre-échange » a été inutilement utilisée comme bouc émissaire. Néanmoins, elle a perdu le soutien populaire, car une relation de cause à effet facile s’est avérée très tentante : le libre-échange à l’étranger entraîne un déclin intérieur.

De plus, d’importants accords commerciaux comme l’ALENA, l’UE et l’Organisation mondiale du commerce ont été présentés comme du libre-échange, mais ils étaient en réalité lourdement bureaucratisés et géraient les échanges avec une substance corporatiste : l’autorité commerciale n’était pas exercée par les propriétaires fonciers, mais par les bureaucraties. Leur échec a été imputé à quelque chose qu’ils n’étaient pas et n’avaient jamais eu l’intention d’être. Et pourtant, la position libertarienne a toujours été de laisser libre cours à ses idées, comme si de rien n’était, tout en défendant les résultats. Des décennies ont passé et le contrecoup est bien présent, mais les libertariens ont toujours défendu le statu quo, même si la gauche comme la droite ont convenu de l’abandonner face à l’évidence que le « libre-échange » ne se déroule pas comme prévu.

La véritable réponse réside dans une réforme intérieure radicale, des budgets équilibrés et un système monétaire sain, mais ces positions ont perdu leur prestige dans la culture publique.

Migration

La question de l’immigration est encore plus complexe. Les conservateurs de l’ère Reagan prônaient une immigration accrue, fondée sur des critères rationnels et légaux, visant à intégrer davantage de travailleurs qualifiés au sein d’une nation accueillante. À cette époque, nous n’aurions jamais imaginé que le système tout entier puisse être manipulé à ce point par des élites politiques cyniques, cherchant à importer des blocs électoraux pour fausser les élections. La viabilité des frontières ouvertes avec la présence d’un État-providence a toujours été remise en question, mais utiliser de telles politiques à des fins de manipulation politique et de récolte de votes ouvertement n’était pas une option envisagée par la plupart des gens.

Murray Rothbard lui-même a mis en garde contre ce problème en 1994 : « J’ai commencé à repenser ma vision de l’immigration lorsque, avec l’effondrement de l’Union soviétique, il est devenu évident que les Russes ethniques avaient été encouragés à affluer en Estonie et en Lettonie afin de détruire les cultures et les langues de ces peuples. » Le problème concerne la citoyenneté dans une démocratie. Que se passe-t-il si un régime en place exporte ou importe des personnes précisément dans le but de perturber la démographie pour des raisons de contrôle politique ? Dans ce cas, il ne s’agit pas seulement d’économie, mais de questions cruciales de liberté humaine et d’hégémonie du régime.

La réalité des millions de personnes accueillies dans le cadre de programmes d’immigration, financés et soutenus par l’argent des contribuables, remet profondément en cause la doctrine libertarienne traditionnelle de l’immigration libre, en particulier si l’ambition politique est de rendre l’économie et la société nationales encore moins libres. Incroyablement, les vagues d’immigration illégale ont été autorisées et encouragées à une époque où il était de plus en plus difficile d’immigrer légalement. Aux États-Unis, nous nous sommes retrouvés dans le pire des deux mondes : des politiques restrictives en matière d’immigration (et de permis de travail) qui auraient favorisé la liberté et la prospérité, alors même que des millions de personnes affluaient comme réfugiés selon des modalités qui ne pouvaient que nuire aux perspectives de liberté.

Ce problème a lui aussi provoqué une vive réaction politique, pour des raisons parfaitement compréhensibles et défendables. Dans un système démocratique, les citoyens refusent tout simplement de voir leurs impôts dépensés et leurs droits de vote affaiblis par des hordes de personnes qui n’ont aucun engagement historique dans le maintien de leurs traditions de liberté et d’État de droit. On peut sermonner toute la journée l’importance de la diversité, mais si les bouleversements démographiques se traduisent clairement par davantage de servitude, la population autochtone ne les accueillera pas avec enthousiasme.

Ces deux piliers de la politique libertarienne étant remis en question et politiquement malmenés, l’appareil théorique lui-même a commencé à paraître plus fragile. L’arrivée de Trump en 2016, qui s’est concentré sur ces deux questions, le commerce et l’immigration, est devenue un problème majeur, le nationalisme populiste ayant remplacé le reaganisme et le libertarisme comme éthique dominante au sein du Parti républicain, tandis que l’opposition s’orientait de plus en plus vers l’attachement social-démocrate traditionnel à la planification de l’État et à l’idéalisme socialiste de gauche.

L’étatisme de l’élite des entreprises

Le mouvement Trump a également marqué un tournant radical dans la vie politique américaine, au sein du monde des affaires et des entreprises. Les secteurs haut de gamme de toutes les industries, nouvelles et anciennes – technologies, médias, finance, éducation et information – se sont retournés contre la droite politique et ont commencé à rechercher des alternatives. Cela a entraîné la perte d’un allié traditionnel dans la lutte pour la baisse des impôts, la déréglementation et un gouvernement limité. Les plus grandes entreprises ont commencé à s’allier à l’autre camp, notamment Google, Meta (Facebook), Twitter 1.0, LinkedIn, ainsi que les géants pharmaceutiques, réputés pour leur coopération avec l’État.

En effet, l’ensemble du secteur des entreprises s’est révélé bien plus nihiliste politiquement qu’on ne l’aurait cru, plus qu’enchanté de participer à une vaste offensive corporatiste visant à unifier le public et le privé en une seule puissance hégémonique. Après tout, l’État était devenu son principal client, Amazon et Google ayant conclu des contrats de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec l’État, faisant de l’État le principal acteur de la loyauté managériale. Si, dans l’économie de marché, le client a toujours raison, qu’en est-il lorsque l’État devient un client principal ? Les loyautés politiques évoluent.

Cela va à l’encontre du paradigme simpliste du libertarisme, qui a longtemps opposé le pouvoir au marché comme s’ils étaient ennemis, partout et en permanence. L’histoire du corporatisme au XXe siècle montre bien sûr le contraire, mais la corruption s’est généralement limitée par le passé aux munitions et aux grandes infrastructures physiques.

À l’ère du numérique, la forme corporatiste a envahi l’ensemble de l’entreprise civile, jusqu’au téléphone portable individuel, qui est passé d’outil d’émancipation à outil de surveillance et de contrôle. Nos données, et même nos corps, ont été marchandisés par l’industrie privée et vendus à l’État pour devenir des instruments de contrôle, créant ce que l’on a appelé le techno-féodalisme pour remplacer le capitalisme.

Ce changement était une situation à laquelle la pensée libertarienne conventionnelle n’était pas préparée, intellectuellement ou autrement. L’instinct profond de défendre coûte que coûte les entreprises privées à but lucratif cotées en bourse a rendu aveugles un système d’oppression qui se construisait depuis des décennies. À un moment donné, avec l’ascension de l’hégémonie corporatiste, il est devenu difficile de distinguer la main du gant dans cette main coercitive. Pouvoir et marché ne faisaient plus qu’un.

Coup final et dévastateur porté à la compréhension traditionnelle des mécanismes du marché, la publicité elle-même s’est corporatisée et alliée au pouvoir de l’État. Cela aurait dû être évident bien avant que les grands annonceurs ne tentent de mettre en faillite la plateforme X d’Elon Musk, précisément parce qu’elle autorise une certaine liberté d’expression. C’est un constat accablant : les grands annonceurs sont plus fidèles aux États qu’à leurs clients, peut-être et précisément parce que les États sont devenus leurs clients.

De même, l’émission de Tucker Carlson sur Fox, qui était l’émission d’information la plus regardée aux États-Unis, a pourtant été confrontée à un boycott publicitaire brutal qui a conduit à son annulation. Ce n’est pas ainsi que les marchés sont censés fonctionner, mais tout se déroulait sous nos yeux : les grandes entreprises, et en particulier l’industrie pharmaceutique, ne répondaient plus aux forces du marché, mais cherchaient à gagner les faveurs de leurs nouveaux bienfaiteurs au sein du pouvoir étatique.

La pression

Après le triomphe de Trump à droite – avec son éthique protectionniste, anti-immigrationniste et anti-entreprises –, les libertariens n’avaient plus aucun recours, les forces anti-Trump semblant elles aussi animées d’une impulsion antilibérale, et plus encore. Au cours des quatre années suivantes, l’énergie libertarienne s’est considérablement affaiblie, la vieille garde étant de plus en plus déterminée par son soutien ou sa résistance à Trump, avec une coloration idéologique similaire. Le cœur même de l’idée libertarienne et libérale classique – faire de l’expansion des libertés le seul objectif de la politique – a été comprimé de l’intérieur par les deux camps.

La faiblesse du libertarisme institutionnalisé a véritablement été démontrée en mars 2020. Ce qu’on appelait le « mouvement pour la liberté » comptait des centaines d’organisations et des milliers d’experts, et organisait régulièrement des événements aux États-Unis et à l’étranger. Chaque organisation se vantait de l’augmentation de ses effectifs et de ses prétendues réalisations, accompagnées d’indicateurs (qui ont fait fureur parmi les donateurs). C’était un mouvement bien financé et satisfait de lui-même, qui se voyait solide et influent.

Mais lorsque les gouvernements de tout le pays ont littéralement porté un coup de massue à la liberté d’association, à la libre entreprise, à la liberté d’expression, et même à la liberté de culte, le « mouvement pour la liberté » est-il passé à l’action ?

Non. Le Parti libertarien n’a rien dit, même en année électorale. Les « Étudiants pour la Liberté » ont lancé un message exhortant chacun à rester chez soi. « Nous allons propager la liberté, pas le coronavirus. Suivez notre prochaine campagne #PropagezLaLibertéPasLeCorona », a écrit le président du SFL. Il s’est réjoui du fait que « nous avons accès à des outils qui permettent de déplacer la plupart des tâches à distance », oubliant complètement que certaines personnes, et non les élites des think tanks, doivent livrer les courses.

La plupart des autres membres des élites de la société – à l’exception de quelques dissidents – sont restés silencieux. Un silence assourdissant régnait. La Société du Mont-Pèlerin et la Société de Philadelphie étaient absentes du débat. La plupart de ces organisations à but non lucratif se sont mises en mode tortue. Elles peuvent désormais prétendre que l’activisme n’était pas leur vocation, et pourtant, ces deux organisations sont nées en pleine crise. Leur raison d’être était de s’adresser directement à elles. Cette fois, il était bien trop commode de se taire, alors même que les commerces étaient fermés et que les écoles et les églises étaient fermées de force.

Dans d’autres cercles pro-liberté, certains aspects du programme de confinement jusqu’à la vaccination ont bénéficié d’un soutien actif. Certaines branches de la Fondation Koch ont soutenu et récompensé la modélisation de Neil Ferguson, qui s’est avérée totalement erronée, mais a plongé le monde occidental dans une frénésie de confinement. De son côté, FastGrants, soutenu par Koch, a collaboré avec la crypto-escroquerie FTX pour financer le démystification, vouée à l’échec, de l’ivermectine comme alternative thérapeutique. Ces relations ont impliqué des financements de plusieurs millions de dollars.

Dans les cercles théoriques et universitaires, menés par courriel d’après mon expérience, d’étranges débats de salon se déroulaient sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, la transmission d’une maladie infectieuse pouvait constituer la forme même d’agression que le libertarisme condamnait depuis longtemps. Le problème des « biens publics » que sont les vaccins était également vivement débattu, comme si le sujet était nouveau et que les libertariens venaient d’en entendre parler.

L’attitude dominante était la suivante : les confinements avaient peut-être un sens après tout, et le libertarisme ne devrait-il pas être si prompt à les condamner ? C’était le point de départ d’un important document de position publié par le Cato Institute, une déclaration officielle parue huit mois après les confinements, qui approuvait le port du masque, la distanciation sociale, les fermetures, ainsi que les vaccins financés par les impôts et leur obligation. (J’ai d’ailleurs critiqué ce point en détail ici .)

Il va sans dire que le confinement est l’opposé du libertarisme, quelle que soit l’excuse. Les maladies infectieuses existent depuis la nuit des temps. Ces libertariens commencent-ils seulement à s’en rendre compte ? Que dire d’une industrie intellectuelle massive, choquée par l’existence d’une exposition aux agents pathogènes comme une réalité concrète ?

Et que dire de la brutalité de classe des confinements, qui offrent aux utilisateurs d’ordinateurs portables le luxe ultime et condamnent les classes ouvrières à les servir au risque d’être exposées à la maladie ? Pourquoi n’est-ce pas un problème pour une idéologie qui idéalise l’émancipation universelle ?

De nombreuses organisations et porte-paroles (même le soi-disant anarchiste Walter Block) l’avaient déjà affirmé. Le professeur Block défendait depuis longtemps l’incarcération de « Typhoid Mary » (la chef cuisinière irlandaise immigrée Mary Mallon) pendant 30 ans, la qualifiant d’acte tout à fait légitime de l’État, malgré tous les doutes subsistant quant à sa culpabilité et sachant pertinemment que des centaines, voire des milliers d’autres personnes étaient infectées de la même manière . Même « éternuer au visage de quelqu’un » s’apparente à des coups et blessures et devrait être puni par la loi, écrivait -il . Pendant ce temps, Reason Magazine trouvait un moyen de défendre le port du masque alors même que les obligations se multipliaient dans tout le pays, entre autres concessions à la mode face à la frénésie du confinement, notamment sur la question des vaccins.

Il y a ensuite eu la question des obligations vaccinales imposées par les entreprises. La réponse libertarienne typique était que les entreprises peuvent faire ce qu’elles veulent, car c’est leur propriété et leur droit d’exclure. Ceux qui n’aiment pas cela devraient trouver un autre emploi, comme si c’était une proposition facile et sans importance de licencier des gens pour avoir refusé une nouvelle injection non testée dont ils ne voulaient pas ou n’avaient pas besoin. De nombreux libertariens font passer les droits des entreprises avant les droits individuels, sans considérer le rôle de l’État dans l’imposition de ces obligations. De plus, cette position omet de prendre en compte le profond problème de la responsabilité. Les fabricants de vaccins ont été indemnisés par la loi, et cette indemnisation s’est étendue aux institutions qui les ont imposées, privant ainsi tous les travailleurs de tout recours en cas de blessure, et leurs proches de toute indemnisation en cas de décès.

Comment et pourquoi cela s’est produit reste un mystère, mais cela a certainement révélé une faiblesse sous-jacente, révélée lorsqu’une structure idéologique n’a jamais été véritablement soumise à un test de résistance fondamental. Honnêtement, si le libertarisme ne parvient pas à s’opposer résolument à un confinement mondial de milliards de personnes au nom de la lutte contre les maladies infectieuses, avec traçage et censure, alors même que le taux de survie à la maladie est supérieur à 99 %, à quoi bon ?

À ce moment-là, la fin de la machine était déjà en marche et ce n’était qu’une question de temps.

Problèmes tactiques

À un niveau plus profond, j’ai personnellement observé plusieurs problèmes supplémentaires au sein du libertarisme au cours de ma carrière, qui ont tous été pleinement révélés dans la période embarrassante au cours de laquelle les confinements ont été soit ignorés, soit même autorisés par la plupart des voix officielles au sein de ce camp :

- Professionnalisation du militantisme. Dans les années 1960, les libertariens étaient principalement employés à d’autres tâches : professeurs, journalistes travaillant pour des médias grand public et des éditeurs, hommes d’affaires ayant des opinions, et en réalité, une seule petite organisation avec un personnel réduit. L’idée à l’époque était que tout cela se développerait et que les masses seraient éduquées lorsque l’idéologie deviendrait un métier avec une aspiration professionnelle. La politique étant en aval de cette éducation, la révolution était à portée de main.

Grâce à des mécènes industriels idéalistes, l’industrie de la liberté était née. Qu’est-ce qui pouvait mal tourner ? En fait, tout. Au lieu de promouvoir intelligemment des théories et des idées politiques toujours plus claires, la première priorité des nouveaux professionnels libertariens était de trouver un emploi au sein de l’industrie industrielle en pleine expansion associée à l’idéologie. Au lieu d’attirer des penseurs toujours plus sophistiqués, toujours plus aptes à réagir et à transmettre des messages, la professionnalisation du libertarisme, au fil des décennies, a fini par attirer des personnes en quête d’un bon emploi bien rémunéré, et à gravir les échelons de l’entreprise en tenant à distance les talents. L’aversion au risque est devenue la règle au fil du temps. Ainsi, lorsque les guerres, les plans de sauvetage et les confinements ont éclaté, une aversion institutionnalisée s’est instaurée pour ne pas faire de vagues. Le radicalisme s’est transformé en carriérisme. - Mauvaise gestion organisationnelle. Cette professionnalisation s’est accompagnée d’une valorisation des organisations à but non lucratif, dépourvues de mesures de marché et d’une volonté d’agir autrement que pour se construire et se protéger, ainsi que pour consolider sa base de financement. Les grands intellectuels et « activistes » constituaient un vaste secteur, littéralement coupé des forces du marché qu’ils cherchaient à défendre. Ce n’est pas forcément fatal, mais si l’on combine ces institutions avec l’opportunisme professionnel et l’hypertrophie managériale, on aboutit à de grandes institutions dont l’objectif principal est de se perpétuer. Obtenir des financements était la priorité absolue, et toutes les organisations puisaient leur force dans leur réseautage, envoyant d’innombrables et volumineuses lettres de collecte de fonds proclamant leurs victoires alors même que le monde devenait de plus en plus libre.

- Arrogance théorique. Le terme « libertarien » est un successeur néologiste d’après-guerre du terme « libéral » qui avait défini l’impulsion idéologique un siècle plus tôt. Mais au lieu de s’en tenir à l’aspiration générale à des sociétés plus pacifiques et plus prospères grâce à la liberté, le libertarisme des années 1970 est devenu toujours plus rationaliste et prescriptif sur tous les problèmes imaginables de la société humaine, avec des opinions précises sur chaque controverse de l’histoire. Il n’a jamais eu l’intention de créer un plan central alternatif, mais il a parfois semblé proche d’y parvenir. Quelle est la réponse libertaire à tel ou tel problème ? Les platitudes se sont multipliées, comme si l’on pouvait compter sur les intellectuels « les plus brillants » pour nous guider vers un monde nouveau grâce à des tutoriels vidéo de qualité.

La volonté de populariser l’idéologie s’est accompagnée d’une volonté de réduire ses postulats à de simples syllogismes, le plus populaire étant le « principe de non-agression », ou NAP. C’était un slogan pertinent si on le considérait comme un résumé d’une vaste littérature remontant à Murray Rothbard, Ayn Rand, Herbert Spencer, Thomas Paine, et plus loin encore à une grande diversité d’intellectuels fascinants sur de nombreux continents et à travers de nombreuses époques. Cependant, il ne fonctionne guère comme un prisme éthique unique permettant d’appréhender l’ensemble de l’activité humaine, mais c’est ainsi qu’il a été présenté à une époque où l’apprentissage se faisait non pas par de longs traités, mais par des mèmes sur les réseaux sociaux.

Cela a inévitablement conduit à un nivellement par le bas de toute la tradition de pensée, chacun étant invité à inventer sa propre version de ce que le NAP signifiait pour lui. Mais il y avait un problème. Personne ne parvenait à s’accorder sur ce qu’est l’agression (si vous pensez le savoir, imaginez ce que signifie une campagne publicitaire agressive), ni même sur ce que signifie être un principe (une loi, une éthique, un dispositif théorique ?).

Par exemple, cela laisse en suspens des questions telles que la propriété intellectuelle, la pollution de l’air et de l’eau, les droits de propriété sur l’air, le système bancaire et le crédit, la sanction et la proportionnalité, l’immigration et les maladies infectieuses, autant de questions sur lesquelles un vaste et utile débat a eu lieu, mais qui allaient à l’encontre de l’objectif de vulgarisation et de slogans.

Certes, il existe des solutions pour traiter toutes ces questions par des politiques libérales, mais leur compréhension exige lecture et réflexion approfondie, et éventuellement adaptation aux circonstances. Au lieu de cela, nous avons souffert pendant de nombreuses années du problème des « chroniques sectaires » identifié par Russell Kirk dans les années 1970 : une guerre de factions sans fin qui est devenue de plus en plus féroce et a fini par ronger notre objectif initial.

Personne n’avait le temps de se livrer à l’humble exploration intellectuelle qui caractérise les sociétés intellectuelles robustes dans la culture post-millénariste trépidante, faite d’expansion institutionnelle, d’aspirations professionnelles et de succès en tant qu’influenceur libertaire. En conséquence, les fondements théoriques de l’ensemble de l’appareil se sont raréfiés, tandis que le consensus populaire contre la théorie du laissez-faire s’effritait. - Erreurs de vision stratégique . Le libéralisme a généralement été enclin à une sorte de conception whig de lui-même, historiquement inévitable et en quelque sorte ancré dans l’histoire, initié par les forces du marché et le pouvoir populaire. Murray Rothbard avait toujours mis en garde contre cette vision, mais ses avertissements sont restés lettre morte. Personnellement, sans le savoir, j’avais adopté une confiance victorienne du XIXe siècle dans la victoire de la liberté à notre époque. Pourquoi ? Je voyais le numérique comme la solution miracle. Cela signifiait que la liberté des flux d’information quitterait le monde physique et deviendrait reproductible à l’infini, incitant progressivement le monde à renverser ses maîtres. Ou quelque chose de ce genre.

Avec le recul, cette position était d’une naïveté extrême. Elle négligeait le problème de la cartellisation industrielle par la réglementation et la mainmise de l’État lui-même. Elle confondait également la diffusion de l’information avec celle de la sagesse, ce qui n’a certainement pas eu lieu. L’ensemble du développement industriel de ces cinq dernières années m’a laissé, ainsi qu’à de nombreux libertariens, profondément trahi par les systèmes mêmes que nous défendions autrefois.

Ce que nous espérions émanciper nous a emprisonnés. De vastes pans d’Internet sont désormais le fait d’acteurs étatiques. L’échec du Bitcoin et de l’industrie des cryptomonnaies illustre parfaitement cet échec, mais ce sera un autre sujet.

Certains aspects de cet échec étaient inévitables. Facebook est passé d’un outil d’organisation libertaire à un simple affichage d’informations approuvées par l’État, paralysant ainsi un outil de communication majeur. Un phénomène similaire s’est produit avec YouTube, Google, LinkedIn et Reddit, réduisant au silence et séparant des voix qui avaient longtemps fait confiance à ces plateformes pour se faire entendre.

Nous nous retrouvons aujourd’hui avec des problèmes qui semblent bien désuets. Les entreprises se cartellisent et s’allient à des États puissants pour former une coalition corporatiste. Cela se produit non seulement à l’échelle nationale, mais aussi mondiale. L’État managérial s’est isolé des forces démocratiques, ce qui soulève de réelles questions quant à la manière de le combattre.

L’idéalisme de la libération universelle ressemble de plus en plus à une chimère se déroulant dans un salon de plus en plus petit, tandis que le « mouvement » que nous pensions avoir autrefois est devenu un cadavre abruti, carriériste, avide d’argent et sans inspiration, qui ne s’éveille que pour un nombre décroissant de personnes âgées parmi la classe des donateurs. Autrement dit, c’est le moment idéal pour que la liberté à l’ancienne s’impose, avec une vision claire de la direction à prendre.

Ce devrait être le moment libertaire. Ce n’est pas le cas.

Certes, il y a eu des exceptions parmi les libertariens, des voix qui se sont élevées et démarquées dès le début, et ces mêmes personnes continuent de défendre avec constance la liberté comme solution aux problèmes sociaux, économiques et politiques. Je les énumérerais, mais j’en omettrais peut-être certaines. Cela dit, une voix se démarque et mérite le plus grand respect : Ron Paul. Il appartient à cette première génération de libertariens qui comprenait les priorités et qui a également mis à profit son expérience scientifique dans le cas de la Covid, ce qui lui a valu une justesse absolue dès le premier jour. Son fils Rand a toujours été un leader. Ron et d’autres constituaient une minorité distincte et ont ainsi risqué gravement leur carrière. Et ils ne bénéficiaient quasiment d’aucun soutien institutionnel, pas même de la part d’organisations se réclamant du libertarisme.

La réinvention

Quoi qu’il en soit, cela devrait créer une opportunité de se regrouper, de repenser et de reconstruire sur des bases différentes, avec moins de recours à l’agitation idéologique à outrance comme fin en soi, moins d’opportunisme professionnel, plus de vision des grands objectifs, plus d’attention aux faits et à la science, et une plus grande inclusion de l’engagement intellectuel, des préoccupations concrètes et de la communication au-delà des clivages politiques. Edward Snowden a parfaitement raison : l’aspiration à une vie libre ne devrait pas être si rare. Le libertarisme, bien conçu, devrait être une approche courante de la crise actuelle.

Par-dessus tout, le libertarisme doit retrouver une passion sincère et une volonté de dire la vérité dans les moments difficiles, à l’instar des mouvements abolitionnistes motivés du passé. C’est ce qui manque le plus, et cela s’explique peut-être par un manque de sérieux intellectuel et une prudence carriériste. Mais comme le disait Rothbard, pensiez-vous vraiment qu’être libertarien serait un excellent choix de carrière, plutôt que de se conformer à la propagande de l’establishment ? Si c’est le cas, quelqu’un s’est trompé en chemin.

L’humanité a désespérément besoin de liberté, aujourd’hui plus que jamais, mais elle ne peut pas nécessairement compter sur les mouvements, les organisations et les tactiques du passé pour y parvenir. Le libertarisme, aspiration générale à une société non violente, est une belle idée, mais cette vision peut survivre, avec ou sans son nom, et avec ou sans les nombreuses organisations et influenceurs qui s’en réclament.

L’aspiration survit, tout comme la littérature abondante , et on pourrait la retrouver vivante et en plein essor là où on s’y attend le moins. Le prétendu « mouvement », représenté par les grandes institutions, est peut-être brisé, mais le rêve, lui, ne l’est pas. Il est seulement en exil, comme Snowden lui-même, en sécurité et en attente dans les endroits les plus improbables.

Publié sous une licence Creative Commons Attribution 4.0 International.

Pour les réimpressions, veuillez définir le lien canonique vers l’article et l’auteur d’origine du Brownstone Institute .

Auteur

Jeffrey A. TuckerJeffrey Tucker est fondateur, auteur et président du Brownstone Institute. Il est également chroniqueur économique senior pour Epoch Times, auteur de dix livres, dont « Life After Lockdown » , et de plusieurs milliers d’articles dans la presse spécialisée et grand public. Il intervient régulièrement sur des sujets d’économie, de technologie, de philosophie sociale et de culture.Voir tous les articles

Jeffrey A. TuckerJeffrey Tucker est fondateur, auteur et président du Brownstone Institute. Il est également chroniqueur économique senior pour Epoch Times, auteur de dix livres, dont « Life After Lockdown » , et de plusieurs milliers d’articles dans la presse spécialisée et grand public. Il intervient régulièrement sur des sujets d’économie, de technologie, de philosophie sociale et de culture.Voir tous les articles