Jeffrey D. Sachs est professeur d’université et directeur du Centre pour le développement durable de l’Université Columbia, où il a dirigé l’Institut de la Terre de 2002 à 2016. Il est également président du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies et commissaire de la Commission des Nations Unies sur le haut débit pour le développement.

Alors que les autres puissances sont présumées avoir des intérêts de sécurité légitimes qu’il convient de prendre en compte et d’équilibrer, les intérêts de la Russie sont présumés illégitimes. La russophobie relève moins d’un sentiment que d’une distorsion systémique qui compromet régulièrement la sécurité de l’Europe.

Sébastopol prise en otage par les armées britanniques alliées, le 8 septembre 1855, après un siège de 318 jours. (Popular Graphic Arts/US Library of Congress/Wikimedia Commons)

L’ Europe a rejeté à plusieurs reprises la paix avec la Russie à des moments où un règlement négocié était possible, et ces rejets se sont avérés profondément contre-productifs.

Du XIXe siècle à nos jours, les préoccupations sécuritaires de la Russie n’ont pas été considérées comme des intérêts légitimes à négocier dans le cadre d’un ordre européen plus large, mais comme des transgressions morales à combattre, à contenir ou à ignorer.

Ce schéma s’est répété à travers des régimes russes radicalement différents — tsariste, soviétique et post-soviétique — suggérant que le problème ne réside pas principalement dans l’idéologie russe, mais dans le refus persistant de l’Europe de reconnaître la Russie comme un acteur de sécurité légitime et égal.

Mon argument n’est pas que la Russie ait été entièrement bienveillante ou digne de confiance. Il est plutôt que l’Europe a systématiquement appliqué deux poids, deux mesures dans son interprétation de la sécurité.

L’Europe considère son propre recours à la force, la construction d’alliances et son influence impériale ou post-impériale comme normaux et légitimes, tout en interprétant un comportement russe comparable — en particulier près des frontières de la Russie — comme intrinsèquement déstabilisant et invalide.

Cette asymétrie a restreint l’espace diplomatique, délégitimé le compromis et accru le risque de guerre. De même, ce cercle vicieux demeure la caractéristique déterminante des relations euro-russes au XXIe siècle.

Un échec récurrent dans cette histoire a été l’incapacité – ou le refus – de l’Europe de distinguer entre l’agression russe et les mesures de sécurité prises par la Russie. À plusieurs reprises, des actions interprétées en Europe comme la preuve d’un expansionnisme russe intrinsèque étaient, du point de vue de Moscou, des tentatives de réduire sa vulnérabilité dans un environnement perçu comme de plus en plus hostile.

Parallèlement, l’Europe a systématiquement interprété ses propres efforts de renforcement des alliances, de déploiement militaire et d’expansion institutionnelle comme étant bienveillants et défensifs, même lorsque ces mesures réduisaient directement la profondeur stratégique russe.

Cette asymétrie est au cœur du dilemme sécuritaire qui a dégénéré à maintes reprises en conflit : la défense d’un camp est considérée comme légitime, tandis que la peur de l’autre camp est rejetée comme de la paranoïa ou de la mauvaise foi.

La russophobie occidentale ne doit pas être comprise avant tout comme une hostilité émotionnelle envers les Russes ou la culture russe. Elle fonctionne plutôt comme un préjugé structurel ancré dans la pensée sécuritaire européenne : l’idée que la Russie ferait exception aux règles diplomatiques habituelles.

Alors que les autres grandes puissances sont présumées avoir des intérêts de sécurité légitimes qui doivent être équilibrés et pris en compte, les intérêts de la Russie sont présumés illégitimes jusqu’à preuve du contraire.

Cette conception résiste aux changements de régime, d’idéologie et de direction. Elle transforme les désaccords politiques en absolus moraux et rend tout compromis suspect. De ce fait, la russophobie fonctionne moins comme un sentiment que comme une distorsion systémique qui compromet régulièrement la sécurité de l’Europe.

J’analyse ce schéma à travers quatre grandes périodes historiques. Premièrement, j’examine le XIXe siècle, en commençant par le rôle central de la Russie dans le Concert européen après 1815 et sa transformation ultérieure en menace désignée pour l’Europe.

La guerre de Crimée apparaît comme le traumatisme fondateur de la russophobie moderne : une guerre de choix menée par la Grande-Bretagne et la France malgré la possibilité d’un compromis diplomatique, motivée par l’hostilité moralisée et l’anxiété impériale de l’Occident plutôt que par une nécessité inévitable.

Le mémorandum Pogodine de 1853 sur le double standard de l’Occident, avec la fameuse note marginale du tsar Nicolas Ier — « C’est là tout le problème » — ne sert pas simplement d’anecdote, mais de clé d’analyse pour comprendre le double standard de l’Europe et les craintes et ressentiments compréhensibles de la Russie.

Deuxièmement, j’aborde les périodes révolutionnaire et de l’entre-deux-guerres, durant lesquelles l’Europe et les États-Unis sont passés de la rivalité avec la Russie à l’intervention directe dans les affaires intérieures de la Russie.

J’examine en détail les interventions militaires occidentales pendant la guerre civile russe, le refus d’intégrer l’Union soviétique dans un système de sécurité collective durable dans les années 1920 et 1930, et l’échec catastrophique de l’alliance contre le fascisme, en m’appuyant notamment sur le travail d’archives de Michael Jabara Carley.

Le résultat ne fut pas l’endiguement de la puissance soviétique, mais l’effondrement de la sécurité européenne et la dévastation du continent lui-même lors de la Seconde Guerre mondiale.

Troisièmement, les débuts de la Guerre froide ont représenté ce qui aurait dû être un moment décisif de correction ; pourtant, l’Europe a de nouveau rejeté la paix alors qu’elle aurait pu être obtenue.

Bien que la conférence de Potsdam ait abouti à un accord sur la démilitarisation de l’Allemagne, l’Occident est revenu sur sa décision par la suite. Sept ans plus tard, il a également rejeté la note Staline, qui proposait la réunification allemande sous condition de neutralité.

Le rejet de la réunification par le chancelier [allemand de l’Ouest] [Konrad] Adenauer — malgré des preuves évidentes que l’offre [du dirigeant soviétique Josef] Staline était sincère — a cimenté la division de l’Allemagne d’après-guerre, a enraciné la confrontation des blocs et a enfermé l’Europe dans des décennies de militarisation.

Enfin, j’analyse la période post-Guerre froide, où l’Europe s’est vue offrir l’opportunité la plus claire de sortir de ce cycle destructeur. La vision d’une « Maison commune européenne » de [Mikhail] Gorbatchev et la Charte de Paris ont articulé un ordre de sécurité fondé sur l’inclusion et l’indivisibilité.

L’Europe a donc opté pour l’élargissement de l’OTAN, l’asymétrie institutionnelle et une architecture de sécurité construite autour de la Russie plutôt qu’avec elle. Ce choix n’était pas fortuit. Il reflétait une grande stratégie anglo-américaine – formulée le plus explicitement par Zbigniew Brzezinski – qui considérait l’Eurasie comme l’arène centrale de la compétition mondiale et la Russie comme une puissance à empêcher de consolider sa sécurité ou son influence.

Les conséquences de ce long mépris pour les préoccupations sécuritaires russes apparaissent aujourd’hui avec une clarté brutale. La guerre en Ukraine, l’effondrement du contrôle des armements nucléaires, les chocs énergétiques et industriels en Europe, la nouvelle course aux armements en Europe, la fragmentation politique de l’UE et la perte d’autonomie stratégique de l’Europe ne sont pas des cas isolés.

Il s’agit du coût cumulatif de deux siècles de refus de l’Europe de prendre au sérieux les préoccupations sécuritaires de la Russie.

Ma conclusion est que la paix avec la Russie n’exige pas une confiance aveugle. Elle exige de reconnaître qu’une sécurité européenne durable ne peut être bâtie en niant la légitimité des intérêts sécuritaires russes.

Tant que l’Europe n’abandonnera pas ce réflexe, elle restera prisonnière d’un cycle de rejet de la paix lorsqu’elle est possible — et en paiera le prix fort.

Les origines de la russophobie structurelle

Incendie de Moscou du 15 au 18 septembre 1812, après la prise de la ville par Napoléon. (A. Smirnov, 1813. Domaine public/Wikimedia Commons)

L’échec récurrent de l’Europe à instaurer la paix avec la Russie n’est pas principalement dû à Vladimir Poutine, au communisme, ni même à l’idéologie du XXe siècle. Il est bien plus ancien et structurel. À maintes reprises, les préoccupations sécuritaires de la Russie ont été perçues par l’Europe non comme des intérêts légitimes susceptibles de négociation, mais comme des transgressions morales.

En ce sens, l’histoire commence avec la transformation, au XIXe siècle, de la Russie, co-garante de l’équilibre européen, en menace désignée pour le continent.

Après la défaite de Napoléon en 1815, la Russie n’était plus périphérique à l’Europe, mais bien centrale. Elle a assumé une part décisive de l’effort de guerre pour vaincre Napoléon, et le tsar fut l’un des principaux artisans du règlement post-napoléonien.

Le Concert européen reposait sur un principe implicite : la paix exige que les grandes puissances s’acceptent mutuellement comme des acteurs légitimes et gèrent les crises par la consultation plutôt que par une démonologie moralisatrice.

Pourtant, en l’espace d’une génération, une contre-proposition a gagné du terrain dans la culture politique britannique et française : la Russie n’était pas une grande puissance comme les autres, mais un danger civilisationnel – dont les revendications, même locales et défensives, devaient être considérées comme intrinsèquement expansionnistes et donc inacceptables.

Ce changement est saisi avec une clarté extraordinaire dans un document mis en lumière par Orlando Figes dans La Guerre de Crimée : une histoire (2010) comme ayant été écrit au point charnière entre diplomatie et guerre : le mémorandum de Mikhaïl Pogodine au tsar Nicolas Ier en 1853.

Pogodin énumère des épisodes de coercition occidentale et de violence impériale — des conquêtes lointaines et des guerres d’évitement — et les oppose à l’indignation de l’Europe face aux actions russes dans les régions voisines :

« La France prend l’Algérie à la Turquie, et presque chaque année l’Angleterre annexe une nouvelle principauté indienne : rien de tout cela ne perturbe l’équilibre des pouvoirs ; mais lorsque la Russie occupe la Moldavie et la Valachie, même temporairement, cela perturbe l’équilibre des pouvoirs. »

La France occupe Rome et y demeure plusieurs années en temps de paix : cela ne pose aucun problème ; mais la Russie ne songe qu’à occuper Constantinople, et la paix de l’Europe est menacée. Les Anglais déclarent la guerre aux Chinois, qui, semble-t-il, les ont offensés : nul n’a le droit d’intervenir ; mais la Russie est obligée de demander la permission à l’Europe si elle se querelle avec son voisin.

L’Angleterre menace la Grèce de soutenir les fausses prétentions d’un misérable Juif et brûle sa flotte : c’est une action légitime ; mais la Russie exige un traité pour protéger des millions de chrétiens, et cela est considéré comme un renforcement de sa position en Orient au détriment de l’équilibre des pouvoirs.

Pogodin conclut : « Nous ne pouvons rien attendre de l’Occident, si ce n’est une haine aveugle et de la malice », ce à quoi Nicolas a répondu par cette formule devenue célèbre : « C’est bien là le problème. »

L’échange entre Pogodine et Nicolas est important car il met en lumière le problème récurrent qui se manifeste dans chaque épisode majeur ultérieur. L’Europe insistera sans cesse sur la légitimité universelle de ses propres revendications sécuritaires tout en traitant celles de la Russie comme fallacieuses ou suspectes.

Cette position crée une forme particulière d’instabilité : elle rend le compromis politiquement illégitime dans les capitales occidentales, provoquant l’effondrement de la diplomatie non pas parce qu’un accord est impossible, mais parce que la reconnaissance des intérêts de la Russie est considérée comme une erreur morale.

« … une contre-proposition a gagné du terrain dans la culture politique britannique et française : la Russie n’était pas une grande puissance comme les autres, mais un danger civilisationnel – dont les revendications, même locales et défensives, devaient être considérées comme intrinsèquement expansionnistes et donc inacceptables. »

La guerre de Crimée constitue la première manifestation décisive de cette dynamique. Si la crise immédiate était liée au déclin de l’Empire ottoman et aux conflits concernant les sites religieux, l’enjeu de fond était de savoir si la Russie serait autorisée à s’assurer une place reconnue dans la sphère d’influence de la mer Noire et des Balkans sans être considérée comme une puissance prédatrice.

Les reconstitutions diplomatiques modernes soulignent que la crise de Crimée différait des précédentes « crises orientales » car les habitudes de coopération du Concert étaient déjà en train de s’éroder et que l’opinion britannique avait basculé vers une position anti-russe extrême qui réduisait les possibilités de règlement.

Ce qui rend cet épisode si révélateur, c’est qu’une solution négociée était possible. La Note de Vienne visait à concilier les préoccupations russes et la souveraineté ottomane, et à préserver la paix. Cependant, elle a échoué face à la méfiance et aux incitations politiques à l’escalade.

La guerre de Crimée s’ensuivit. Elle n’était pas « nécessaire » au sens stratégique strict ; elle devint probable car les compromis franco-britanniques avec la Russie étaient devenus politiquement explosifs.

Les conséquences furent désastreuses pour l’Europe : des pertes humaines massives, l’absence d’une architecture de sécurité durable et l’enracinement d’un réflexe idéologique qui considérait la Russie comme l’exception aux négociations normales entre grandes puissances.

En d’autres termes, l’Europe n’a pas atteint la sécurité en rejetant les préoccupations sécuritaires de la Russie. Au contraire, elle a engendré un cycle d’hostilité prolongé qui a rendu les crises ultérieures plus difficiles à gérer.

La campagne militaire de l’Occident contre le bolchevisme

Des troupes américaines défilent devant le bâtiment occupé par l’état-major tchécoslovaque à Vladivostok, en Russie. Des marines japonais, au garde-à-vous, passent à leur hauteur. Sibérie, août 1918. (Archives nationales américaines NARA/Wikimedia Commons)

Ce cycle s’est poursuivi jusqu’à la rupture révolutionnaire de 1917. Lorsque le régime russe a changé, l’Occident n’est pas passé de la rivalité à la neutralité ; au contraire, il s’est orienté vers une intervention active, considérant l’existence d’un État russe souverain en dehors de la tutelle occidentale comme intolérable.

La révolution bolchevique et la guerre civile qui s’ensuivit ont engendré un conflit complexe impliquant Rouges, Blancs, mouvements nationalistes et armées étrangères. Point crucial, les puissances occidentales ne se sont pas contentées d’observer passivement l’issue du conflit.

Ils sont intervenus militairement en Russie sur de vastes territoires — le nord de la Russie, les approches baltes, la mer Noire, la Sibérie et l’Extrême-Orient — sous des justifications qui ont rapidement évolué de la logistique de guerre au changement de régime.

On peut certes reconnaître la justification « officielle » habituelle de l’intervention initiale : la crainte que les fournitures de guerre ne tombent entre les mains des Allemands après la sortie de la Russie de la Première Guerre mondiale, et le désir de rouvrir un front de l’Est.

Pourtant, après la capitulation de l’Allemagne en novembre 1918, l’intervention ne cessa pas ; elle se transforma. Cette transformation explique l’importance capitale de cet épisode : elle révèle une volonté, même au milieu des ravages de la Première Guerre mondiale, d’utiliser la force pour façonner l’avenir politique intérieur de la Russie.

L’ ouvrage de David Foglesong, * America’s Secret War against Bolshevism* (1995), publié par UNC Press et qui demeure la référence incontournable en matière de politique américaine, le démontre avec précision. Foglesong présente l’intervention américaine non comme un épisode confus et secondaire, mais comme un effort soutenu visant à empêcher le bolchevisme de consolider son pouvoir.

Des récits historiques récents de grande qualité ont remis cet épisode sur le devant de la scène ; notamment, A Nasty Little War d’Anna Reid (2024) décrit l’intervention occidentale comme un effort mal exécuté mais délibéré pour renverser la révolution bolchevique de 1917.

L’étendue géographique de ces opérations est en elle-même révélatrice, car elle contredit les affirmations occidentales ultérieures selon lesquelles les craintes de la Russie n’étaient que pure paranoïa. Les forces alliées ont débarqué à Arkhangelsk et à Mourmansk pour mener des opérations dans le nord de la Russie ; en Sibérie, elles sont entrées par Vladivostok et ont emprunté les voies ferrées ; les forces japonaises se sont déployées massivement en Extrême-Orient ; et au sud, des débarquements et des opérations ont eu lieu autour d’Odessa et de Sébastopol.

Même un simple aperçu des dates et des théâtres d’opérations de l’intervention — de novembre 1917 jusqu’au début des années 1920 — démontre la persistance de la présence étrangère et l’ampleur de son champ d’action.

Il ne s’agissait pas simplement de « conseils » ou d’une présence symbolique. Les forces occidentales fournissaient, armaient et, dans certains cas, supervisaient de fait les formations blanches. Les puissances intervenantes se sont retrouvées mêlées aux aspects moraux et politiques sordides de la politique blanche, notamment aux programmes réactionnaires et aux atrocités les plus graves.

Cette réalité rend cet épisode particulièrement corrosif pour les récits moraux occidentaux : l’Occident ne s’est pas contenté de s’opposer au bolchevisme ; il l’a souvent fait en s’alliant à des forces dont la brutalité et les objectifs de guerre s’accordaient mal avec les prétentions occidentales ultérieures à la légitimité libérale.

Du point de vue de Moscou, cette intervention confirmait l’avertissement lancé par Pogodine des décennies plus tôt : l’Europe et les États-Unis étaient prêts à recourir à la force pour déterminer si la Russie serait autorisée à exister en tant que puissance autonome.

Cet épisode est devenu fondamental dans la mémoire soviétique, renforçant la conviction que les puissances occidentales avaient tenté d’étouffer la révolution dans l’œuf. Il a démontré que la rhétorique morale occidentale sur la paix et l’ordre pouvait parfaitement coexister avec des campagnes de coercition lorsque la souveraineté russe était en jeu.

Cette intervention a également eu une conséquence décisive de second ordre : en s’engageant dans la guerre civile russe, l’Occident a involontairement renforcé la légitimité bolchevique sur le plan intérieur.

La présence d’armées étrangères et de forces blanches soutenues par l’étranger a permis aux bolcheviks de prétendre défendre l’indépendance russe contre l’encerclement impérial.

Les récits historiques soulignent unanimement l’efficacité avec laquelle les bolcheviks ont exploité la présence alliée à des fins de propagande et de légitimation. Autrement dit, la tentative de « briser » le bolchevisme a contribué à consolider le régime même qu’elle cherchait à détruire.

Cette dynamique révèle le cycle précis de l’histoire : la russophobie se révèle stratégiquement contre-productive pour l’Europe. Elle pousse les puissances occidentales à adopter des politiques coercitives qui, loin de résoudre le problème, l’exacerbent. Elle engendre des griefs et des craintes sécuritaires en Russie que les dirigeants occidentaux qualifieront plus tard de paranoïa irrationnelle.

De plus, cela restreint l’espace diplomatique futur en apprenant à la Russie — quel que soit son régime — que les promesses occidentales de règlement peuvent être hypocrites.

Au début des années 1920, alors que les forces étrangères se retiraient et que l’État soviétique se consolidait, l’Europe avait déjà fait deux choix fatidiques qui allaient se faire sentir pendant le siècle suivant.

Premièrement, elle avait contribué à instaurer une culture politique qui transformait des conflits gérables — comme la crise de Crimée — en guerres majeures en refusant de considérer les intérêts russes comme légitimes.

Deuxièmement, elle a démontré, par le biais d’interventions militaires, une volonté d’utiliser la force non seulement pour contrer l’expansion russe, mais aussi pour façonner la souveraineté russe et les résultats du régime.

Ces choix n’ont pas stabilisé l’Europe ; au contraire, ils ont semé les graines de catastrophes ultérieures : l’effondrement de la sécurité collective entre les deux guerres, la militarisation permanente de la guerre froide et le retour à l’escalade des tensions aux frontières après la guerre froide.

Sécurité collective et choix contre la Russie

La direction soviétique en avril 1925. Sur la photo prise au Kremlin : Joseph Staline, secrétaire général du Parti communiste ; Alexeï Rykov, président du Conseil des commissaires du peuple (Premier ministre) ; Lev Kamenev, vice-président du Conseil des commissaires du peuple (vice-Premier ministre) . (Krasnay Niva, n° 17, 19 avril 1925. Magazine publié et dirigé par Anatoli Lounatcharski et Youri Steklov. Auteur : Nikolaï Petrov (1875-1940)/Wikipedia Commons)

Au milieu des années 1920, l’Europe se trouvait confrontée à une Russie qui avait survécu à toutes les tentatives — révolution, guerre civile, famine et intervention militaire étrangère directe — pour la détruire.

L’État soviétique qui émergea était pauvre, traumatisé et profondément méfiant, mais aussi incontestablement souverain. À ce moment précis, l’Europe se trouva confrontée à un choix qui allait se répéter : traiter cette Russie comme un acteur légitime de la sécurité dont les intérêts devaient être intégrés à l’ordre européen, ou comme un étranger permanent dont les préoccupations pouvaient être ignorées, différées ou passées sous silence. L’Europe choisit la seconde option, et le prix à payer fut exorbitant.

L’héritage des interventions alliées durant la guerre civile russe a durablement pesé sur toute la diplomatie ultérieure. Du point de vue de Moscou, l’Europe ne s’était pas contentée de désapprouver l’idéologie bolchevique ; elle avait tenté de décider par la force du destin politique intérieur de la Russie.

Cette expérience fut déterminante. Elle façonna la perception soviétique des intentions occidentales et engendra un profond scepticisme à l’égard des assurances occidentales. Au lieu de reconnaître ce passé et de rechercher la réconciliation, la diplomatie européenne se comporta souvent comme si la méfiance soviétique était irrationnelle – une tendance qui perdura pendant la Guerre froide et au-delà.

Tout au long des années 1920, l’Europe a oscillé entre engagement tactique et exclusion stratégique. Des traités comme celui de Rapallo (1922) ont démontré que l’Allemagne, elle-même mise au ban des puissances après Versailles, pouvait s’engager pragmatiquement avec la Russie soviétique. Cependant, pour la Grande-Bretagne et la France, l’engagement avec Moscou est resté provisoire et opportuniste.

L’URSS était tolérée lorsqu’elle servait les intérêts britanniques et français, et marginalisée dans le cas contraire. Aucun effort sérieux n’a été entrepris pour intégrer la Russie, sur un pied d’égalité, à une architecture de sécurité européenne durable.

Cette ambivalence s’est muée en une attitude bien plus dangereuse et autodestructrice dans les années 1930. Alors que la montée d’Hitler représentait une menace existentielle pour l’Europe, les principales puissances du continent ont systématiquement considéré le bolchevisme comme le danger le plus grand. Il ne s’agissait pas d’une simple rhétorique ; cela a influencé des choix politiques concrets : des alliances rompues, des garanties reportées et une dissuasion compromise.

Il est essentiel de souligner qu’il ne s’agissait pas simplement d’un échec anglo-américain, ni d’une histoire où l’Europe aurait été passivement emportée par des courants idéologiques. Les gouvernements européens ont exercé leur pouvoir d’action, et ils l’ont fait de manière décisive – et désastreuse.

La France, la Grande-Bretagne et la Pologne ont fait à plusieurs reprises des choix stratégiques excluant l’Union soviétique des dispositifs de sécurité européens, même lorsque sa participation aurait renforcé la dissuasion face à l’Allemagne hitlérienne. Les dirigeants français privilégiaient un système de garanties bilatérales en Europe de l’Est qui préservait l’influence française tout en évitant une intégration sécuritaire avec Moscou.

La Pologne, avec le soutien tacite de Londres et de Paris, refusa le droit de transit aux forces soviétiques, même pour défendre la Tchécoslovaquie, privilégiant sa crainte de la présence soviétique au danger imminent d’une agression allemande. Il ne s’agissait pas de décisions anodines.

Ces décisions reflétaient une préférence européenne pour la gestion du révisionnisme hitlérien plutôt que pour l’intégration de la puissance soviétique, et pour le risque d’une expansion nazie plutôt que pour la légitimation de la Russie comme partenaire de sécurité. En ce sens, l’Europe n’a pas seulement échoué à construire une sécurité collective avec la Russie ; elle a délibérément opté pour une logique de sécurité alternative qui excluait la Russie et qui, finalement, s’est effondrée sous le poids de ses propres contradictions.

« Au lieu de reconnaître cette histoire et de rechercher la réconciliation, la diplomatie européenne s’est souvent comportée comme si la méfiance soviétique était irrationnelle – une tendance qui allait perdurer pendant la guerre froide et au-delà. »

À cet égard, le travail d’archives de Michael Jabara Carley est déterminant. Ses recherches démontrent que l’Union soviétique, et plus particulièrement sous l’égide du commissaire aux Affaires étrangères Maxim Litvinov, a déployé des efforts soutenus, explicites et bien documentés pour mettre en place un système de sécurité collective contre l’Allemagne nazie.

Il ne s’agissait pas de vaines promesses. Elles comprenaient des propositions de traités d’assistance mutuelle, de coordination militaire et de garanties explicites pour des États comme la Tchécoslovaquie. Carley démontre que l’entrée de l’Union soviétique à la Société des Nations en 1934 s’est accompagnée de véritables tentatives russes de mettre en œuvre la dissuasion collective, et non d’une simple recherche de légitimité.

Cependant, ces efforts se heurtèrent à une hiérarchie idéologique occidentale où l’anticommunisme primait sur l’antifascisme. À Londres et à Paris, les élites politiques craignaient qu’une alliance avec Moscou ne légitime le bolchevisme sur les plans national et international.

Comme le démontre Carley, les responsables politiques britanniques et français se sont souvent moins inquiétés des menaces hitlériennes que des conséquences politiques d’une coopération avec l’URSS. L’Union soviétique était perçue non comme un partenaire indispensable face à une menace commune, mais comme un fardeau dont l’intégration risquerait de « contaminer » la politique européenne.

Cette hiérarchie a eu de profondes conséquences stratégiques. La politique d’apaisement envers l’Allemagne n’était pas simplement une mauvaise interprétation d’Hitler ; elle était le fruit d’une vision du monde qui considérait le révisionnisme nazi comme potentiellement gérable, tout en percevant la puissance soviétique comme intrinsèquement subversive.

Le refus de la Pologne d’accorder aux troupes soviétiques un droit de transit pour défendre la Tchécoslovaquie — refus maintenu avec le soutien tacite des Occidentaux — est emblématique. Les États européens préféraient le risque d’une agression allemande à la certitude d’une intervention soviétique, même lorsque cette intervention était explicitement défensive.

L’échec culmina en 1939. Contrairement à la légende qui s’est répandue par la suite, les négociations franco-britanniques avec l’Union soviétique à Moscou ne furent pas sabotées par la duplicité soviétique. Elles échouèrent parce que la Grande-Bretagne et la France refusèrent de prendre des engagements fermes ou de reconnaître l’URSS comme un partenaire militaire égal.

«… ces efforts se sont heurtés à une hiérarchie idéologique occidentale dans laquelle l’anticommunisme primait sur l’antifascisme.»

La reconstitution de Carley montre que les délégations occidentales se sont rendues à Moscou sans pouvoir de négociation, sans urgence et sans soutien politique pour conclure une véritable alliance. Lorsque les Soviétiques ont posé à plusieurs reprises la question essentielle de toute alliance – Êtes-vous prêts à agir ? – la réponse, dans les faits, fut négative.

Le pacte Molotov-Ribbentrop qui suivit a toujours servi de justification a posteriori à la méfiance de l’Occident. L’ouvrage de Carley renverse cette logique : ce pacte n’était pas la cause de l’échec de l’Europe, mais sa conséquence.

Elle est apparue après des années de refus de l’Occident de construire une sécurité collective avec la Russie. Ce fut une décision brutale, cynique et tragique, prise dans un contexte où la Grande-Bretagne, la France et la Pologne avaient déjà rejeté la paix avec la Russie sous la seule forme susceptible d’arrêter Hitler.

Le résultat fut catastrophique. L’Europe en paya le prix fort, non seulement en sang et en destruction, mais aussi en perdant toute autonomie. La guerre qu’elle n’a pu empêcher a anéanti sa puissance, épuisé ses sociétés et réduit le continent au principal champ de bataille de la rivalité des superpuissances.

Une fois de plus, le refus de faire la paix avec la Russie n’a pas engendré la sécurité ; il a engendré une guerre bien pire dans des conditions bien pires.

On aurait pu s’attendre à ce que l’ampleur même de cette catastrophe oblige à repenser l’approche de l’Europe vis-à-vis de la Russie après 1945. Il n’en fut rien.

De Potsdam à l’OTAN : l’architecture de l’exclusion

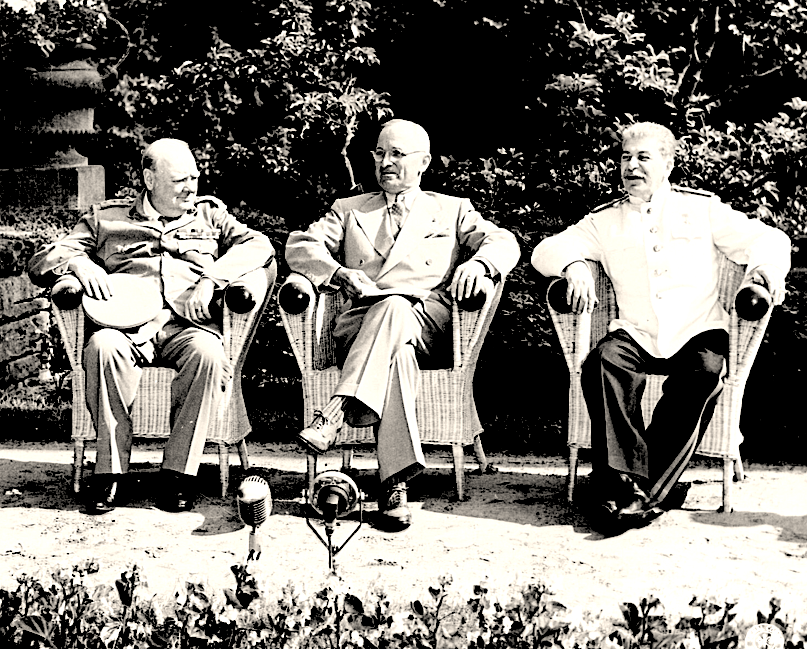

De gauche à droite : le Premier ministre britannique Winston Churchill, le président américain Harry S. Truman et le dirigeant soviétique Joseph Staline lors de la conférence de Potsdam en 1945. (Archives nationales des États-Unis, Wikimedia Commons)

Les premières années de l’après-guerre furent marquées par une transition rapide de l’alliance à la confrontation. Avant même la capitulation de l’Allemagne, Churchill donna, de façon choquante, l’ordre aux stratèges militaires britanniques d’envisager un conflit immédiat avec l’Union soviétique.

L’« Opération Impensable », élaborée en 1945, prévoyait d’utiliser la puissance anglo-américaine — et même des unités allemandes réarmées — pour imposer la volonté occidentale à la Russie en 1945 ou peu après.

Bien que ce plan ait été jugé militairement irréaliste et ait finalement été abandonné, son existence même révèle à quel point l’idée que la puissance russe était illégitime et devait être contenue par la force si nécessaire était profondément ancrée.

La diplomatie occidentale avec l’Union soviétique a également échoué. L’Europe aurait dû reconnaître que l’Union soviétique avait supporté le plus lourd tribut de la défaite d’Hitler — avec 27 millions de victimes — et que les préoccupations sécuritaires de la Russie concernant le réarmement allemand étaient tout à fait justifiées.

L’Europe aurait dû tirer les leçons selon lesquelles une paix durable exigeait la prise en compte explicite des principales préoccupations sécuritaires de la Russie, et surtout la prévention d’une Allemagne remilitarisée qui pourrait à nouveau menacer les plaines orientales de l’Europe.

Sur le plan diplomatique, cette leçon fut d’abord acceptée. À Yalta et, de manière plus décisive, à Potsdam durant l’été 1945, les Alliés victorieux parvinrent à un consensus clair sur les principes fondamentaux qui allaient régir l’Allemagne d’après-guerre : la démilitarisation, la dénazification, la démocratisation, la décartelisation et les réparations.

L’Allemagne devait être traitée comme une seule entité économique ; ses forces armées devaient être démantelées ; et son orientation politique future devait être déterminée sans réarmement ni engagement d’alliance.

Pour l’Union soviétique, ces principes n’étaient pas abstraits ; ils étaient existentiels. À deux reprises en trente ans, l’Allemagne avait envahi la Russie, infligeant des ravages d’une ampleur sans précédent dans l’histoire européenne.

Les pertes soviétiques lors de la Seconde Guerre mondiale ont conféré à Moscou une perspective sécuritaire qu’il est impossible de comprendre sans prendre en compte ce traumatisme. La neutralité et la démilitarisation permanente de l’Allemagne n’étaient pas des monnaies d’échange ; elles constituaient, du point de vue soviétique, les conditions minimales d’un ordre d’après-guerre stable.

Lors de la conférence de Potsdam en juillet 1945, ces préoccupations furent officiellement reconnues. Les Alliés convinrent que l’Allemagne ne serait pas autorisée à reconstituer sa puissance militaire. Le texte de la conférence était clair : l’Allemagne devait être empêchée de « menacer à nouveau ses voisins ou la paix du monde ».

L’Union soviétique a accepté la division temporaire de l’Allemagne en zones d’occupation précisément parce que cette division était présentée comme une nécessité administrative, et non comme un règlement géopolitique permanent.

Pourtant, presque aussitôt, les puissances occidentales ont commencé à réinterpréter – puis à démanteler discrètement – ces engagements. Ce changement s’explique par l’évolution des priorités stratégiques américaines et britanniques. Comme le démontre Melvyn Leffler dans * A Preponderance of Power* (1992), les planificateurs américains ont rapidement considéré le redressement économique de l’Allemagne et son alignement politique sur l’Occident comme plus importants que le maintien d’une Allemagne démilitarisée acceptable pour Moscou.

L’Union soviétique, jadis un allié indispensable, fut redéfinie comme un adversaire potentiel dont il fallait contenir l’influence en Europe.

Cette réorientation a précédé toute crise militaire formelle de la Guerre froide. Bien avant le blocus de Berlin, la politique occidentale a commencé à consolider les zones occidentales sur les plans économique et politique. La création de la Bizone en 1947, suivie de celle de la Trizone, contredisait directement le principe de Potsdam selon lequel l’Allemagne devait être traitée comme une seule entité économique.

L’introduction d’une monnaie distincte dans les zones occidentales en 1948 n’était pas un simple ajustement technique ; il s’agissait d’un acte politique décisif qui rendait la division allemande de facto irréversible. Du point de vue de Moscou, ces mesures constituaient des révisions unilatérales du règlement d’après-guerre.

La riposte soviétique – le blocus de Berlin – a souvent été présentée comme le premier acte d’agression de la Guerre froide. Pourtant, replacée dans son contexte, elle apparaît moins comme une tentative de s’emparer de Berlin-Ouest que comme une mesure coercitive visant à imposer le retour à une gouvernance quadripartite et à empêcher la consolidation d’un État ouest-allemand indépendant.

Que l’on approuve ou non le blocus, sa logique reposait sur la crainte que l’ordre de Potsdam ne soit démantelé par l’Occident sans négociation. Si le pont aérien a permis de résoudre la crise immédiate, il n’a pas réglé le problème de fond : l’abandon d’une Allemagne unifiée et démilitarisée.

La rupture décisive survint avec le déclenchement de la guerre de Corée en 1950. À Washington, le conflit fut interprété non comme une guerre régionale aux causes spécifiques, mais comme la preuve d’une offensive communiste mondiale monolithique. Cette interprétation réductrice eut de profondes conséquences pour l’Europe.

Cela fournissait une justification politique solide au réarmement de l’Allemagne de l’Ouest, une option qui avait été explicitement exclue quelques années auparavant. La logique était désormais formulée en termes catégoriques : sans participation militaire allemande, l’Europe occidentale ne pouvait être défendue.

Ce moment a marqué un tournant. La remilitarisation de l’Allemagne de l’Ouest n’a pas été imposée par l’action soviétique en Europe ; il s’agissait d’un choix stratégique opéré par les États-Unis et leurs alliés en réponse au cadre mondialisé de la guerre froide mis en place par les États-Unis.

La Grande-Bretagne et la France, malgré leurs profondes inquiétudes historiques face à la puissance allemande, ont cédé aux pressions américaines. Lorsque le projet de Communauté européenne de défense – destiné à contrôler le réarmement allemand – s’est effondré, la solution adoptée fut d’autant plus lourde de conséquences : l’adhésion de l’Allemagne de l’Ouest à l’OTAN en 1955.

Du point de vue soviétique, cela représentait l’échec définitif du traité de Potsdam. L’Allemagne n’était plus neutre. Elle n’était plus démilitarisée. Elle était désormais intégrée à une alliance militaire explicitement dirigée contre l’URSS.

C’était précisément le résultat que les dirigeants soviétiques avaient cherché à empêcher depuis 1945, et que l’accord de Potsdam visait à prévenir.

Il est essentiel de souligner la chronologie des événements, car elle est souvent mal comprise ou inversée. La division et la remilitarisation de l’Allemagne ne résultaient pas d’actions russes. Lorsque Staline proposa en 1952 la réunification allemande fondée sur la neutralité, les puissances occidentales avaient déjà engagé l’Allemagne sur la voie de l’intégration à l’alliance et du réarmement.

La note Staline n’était pas une tentative de faire dérailler une Allemagne neutre ; c’était une tentative sérieuse, documentée et finalement rejetée, d’inverser un processus déjà en cours.

Vu sous cet angle, le règlement initial de la Guerre froide n’apparaît pas comme une réponse inévitable à l’intransigeance soviétique, mais comme un autre exemple où l’Europe et les États-Unis ont choisi de subordonner les préoccupations sécuritaires russes à l’architecture de l’alliance de l’OTAN.

La neutralité de l’Allemagne n’a pas été rejetée parce qu’elle était irréalisable ; elle a été rejetée parce qu’elle était en contradiction avec une vision stratégique occidentale qui privilégiait la cohésion du bloc et le leadership américain au détriment d’un ordre de sécurité européen inclusif.

Le coût de ce choix fut immense et durable. La division de l’Allemagne devint la principale ligne de fracture de la Guerre froide. L’Europe fut militarisée de façon permanente et des armes nucléaires furent déployées sur tout le continent.

La sécurité européenne fut externalisée à Washington, avec toute la dépendance et la perte d’autonomie stratégique que cela impliquait. De plus, la conviction soviétique que l’Occident réinterpréterait les accords à sa guise s’en trouva renforcée.

Ce contexte est indispensable pour comprendre la note de Staline de 1952. Il ne s’agissait ni d’une décision prise de façon inattendue, ni d’une manœuvre cynique déconnectée de l’histoire. C’était une réponse urgente à un accord d’après-guerre déjà rompu – une nouvelle tentative, parmi tant d’autres avant et après, d’instaurer la paix par la neutralité, offre finalement rejetée par l’Occident.

1952 : Le rejet de la réunification allemande

De gauche à droite : le Premier ministre français Pierre Mendès-France, le chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer, le ministre britannique des Affaires étrangères Anthony Eden et le ministre américain des Affaires étrangères John Foster Dulles se réunissent à Paris le 20 octobre 1954 pour discuter du réarmement de l’Allemagne de l’Ouest. (Bundesarchiv/Wikimedia Commons /CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de)

Il convient d’examiner plus en détail la Note de Staline. L’appel de Staline à une Allemagne réunifiée et neutre n’était ni ambigu, ni hésitant, ni hypocrite. Comme Rolf Steininger l’a démontré de manière concluante dans * La Question allemande : La Note de Staline de 1952 et le problème de la réunification* (1990), Staline proposait la réunification allemande sous réserve d’une neutralité permanente, d’élections libres, du retrait des forces d’occupation et d’un traité de paix garanti par les grandes puissances.

Il ne s’agissait pas d’un geste de propagande ; c’était une offre stratégique fondée sur une véritable crainte soviétique du réarmement allemand et de l’expansion de l’OTAN.

Les recherches archivistiques de Steininger sont accablantes pour le récit occidental officiel. Le mémorandum secret de 1955 de Sir Ivone Kirkpatrick est particulièrement décisif : il y rapporte l’aveu de l’ambassadeur allemand selon lequel le chancelier Adenauer savait que la note de Staline était authentique. Adenauer l’a néanmoins rejetée.

Il ne craignait pas la mauvaise foi soviétique, mais la démocratie allemande. Il redoutait qu’un futur gouvernement allemand puisse opter pour la neutralité et la réconciliation avec Moscou, compromettant ainsi l’intégration de l’Allemagne de l’Ouest au bloc occidental.

En substance, la paix et la réunification ont été rejetées par l’Occident non pas parce qu’elles étaient impossibles, mais parce qu’elles étaient politiquement gênantes pour le système d’alliances occidental. La neutralité, menaçant l’architecture naissante de l’OTAN, a dû être écartée comme un « piège ».

Les élites européennes n’ont pas été contraintes de s’aligner sur l’Atlantique ; elles l’ont activement embrassé. Le rejet de la neutralité allemande par le chancelier Adenauer n’était pas un acte isolé de déférence envers Washington, mais reflétait un consensus plus large parmi les élites d’Europe occidentale, qui préféraient la tutelle américaine à l’autonomie stratégique et à une Europe unifiée.

La neutralité menaçait non seulement l’architecture de l’OTAN, mais aussi l’ordre politique d’après-guerre dans lequel ces élites tiraient sécurité, légitimité et reconstruction économique du leadership américain. Une Allemagne neutre aurait contraint les États européens à négocier directement avec Moscou sur un pied d’égalité, au lieu d’opérer dans un cadre dirigé par les États-Unis qui les protégeait de tels échanges.

En ce sens, le rejet de la neutralité par l’Europe était aussi un rejet de ses responsabilités : l’atlantisme offrait la sécurité sans les contraintes de la coexistence diplomatique avec la Russie, même au prix d’une division permanente de l’Europe et d’une militarisation du continent.

En mars 1954, l’Union soviétique demanda son adhésion à l’OTAN, arguant que celle-ci deviendrait ainsi une institution de sécurité collective européenne. Les États-Unis et leurs alliés rejetèrent immédiatement cette demande, estimant qu’elle affaiblirait l’alliance et empêcherait l’adhésion de l’Allemagne à l’OTAN.

Les États-Unis et leurs alliés, y compris l’Allemagne de l’Ouest elle-même, ont une fois de plus rejeté l’idée d’une Allemagne neutre et démilitarisée et d’un système de sécurité européen fondé sur la sécurité collective plutôt que sur des blocs militaires.

Le traité d’État autrichien de 1955 a une fois de plus mis en lumière le cynisme de ce raisonnement. L’Autriche a accepté la neutralité, les troupes soviétiques se sont retirées et le pays a connu la stabilité et la prospérité. L’effet domino géopolitique prédit ne s’est pas produit. Le modèle autrichien démontre que ce qui a été réalisé en Autriche aurait pu l’être en Allemagne, mettant potentiellement fin à la Guerre froide des décennies plus tôt.

La distinction entre l’Autriche et l’Allemagne ne résidait pas dans la faisabilité, mais dans une préférence stratégique. L’Europe acceptait la neutralité en Autriche, où elle ne menaçait pas l’ordre hégémonique dominé par les États-Unis, mais la rejetait en Allemagne, où elle le menaçait.

Les conséquences de ces décisions furent immenses et durables. L’Allemagne resta divisée pendant près de quarante ans. Le continent fut militarisé le long d’une ligne de fracture qui le traversait en son centre, et des armes nucléaires furent déployées sur le sol européen.

La sécurité européenne est devenue dépendante de la puissance américaine et des priorités stratégiques américaines, faisant du continent, une fois de plus, le principal théâtre d’affrontements entre grandes puissances.

En 1955, ce schéma était fermement établi. L’Europe n’accepterait la paix avec la Russie que si celle-ci s’inscrivait parfaitement dans l’architecture stratégique occidentale menée par les États-Unis. Dès lors que la paix exigeait une véritable prise en compte des intérêts sécuritaires russes – neutralité allemande, non-alignement, démilitarisation ou garanties partagées – elle était systématiquement rejetée. Les conséquences de ce refus se feraient sentir au cours des décennies suivantes.

Le refus des préoccupations sécuritaires russes pendant 30 ans

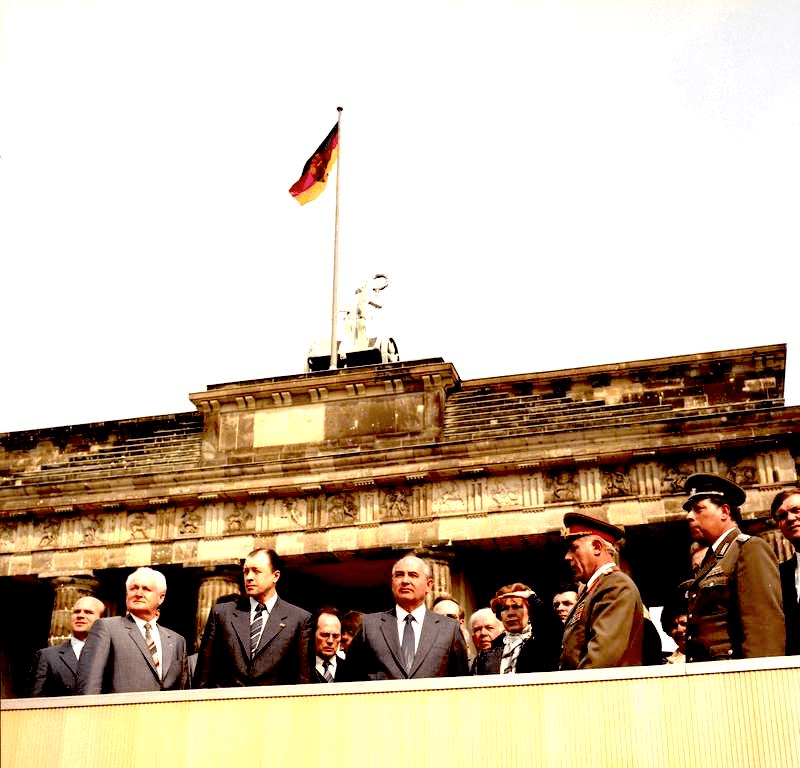

Le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev à la porte de Brandebourg en 1986 lors d’une visite en Allemagne de l’Est. (Bundesarchiv, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0)

S’il y a jamais eu un moment où l’Europe aurait pu rompre définitivement avec sa longue tradition de refus de la paix avec la Russie, c’était bien la fin de la Guerre froide. Contrairement à 1815, 1919 ou 1945, ce moment n’était pas imposé par la seule défaite militaire ; il était le fruit d’un choix.

L’Union soviétique ne s’est pas effondrée sous un déluge de feu d’artillerie ; elle s’est retirée et a désarmé unilatéralement. Sous Mikhaïl Gorbatchev, l’Union soviétique a renoncé à la force comme principe organisateur de l’ordre européen.

L’Union soviétique, puis la Russie de Boris Eltsine, ont accepté la perte de leur contrôle militaire sur l’Europe centrale et orientale et ont proposé un nouveau cadre de sécurité fondé sur l’inclusion plutôt que sur la compétition entre blocs. Ce qui s’en est suivi n’était pas dû à un manque d’imagination russe, mais à l’incapacité de l’Europe et du système atlantique, sous l’égide des États-Unis, à prendre cette proposition au sérieux.

Le concept de « Maison commune européenne » de Mikhaïl Gorbatchev n’était pas une simple figure de style. Il s’agissait d’une doctrine stratégique fondée sur la constatation que les armes nucléaires avaient rendu suicidaire la politique traditionnelle d’équilibre des puissances.

Gorbatchev envisageait une Europe où la sécurité serait indivisible, où aucun État ne renforcerait sa sécurité au détriment d’un autre, et où les structures d’alliance de la guerre froide céderaient progressivement la place à un cadre paneuropéen.

Son discours de 1989 devant le Conseil de l’Europe à Strasbourg a explicité cette vision, en insistant sur la coopération, les garanties mutuelles de sécurité et l’abandon de la force comme instrument politique. La Charte de Paris pour une Europe nouvelle, signée en novembre 1990, a codifié ces principes, engageant l’Europe en faveur de la démocratie, des droits de l’homme et d’une nouvelle ère de sécurité coopérative.

À ce stade, l’Europe était confrontée à un choix fondamental. Elle aurait pu prendre ces engagements au sérieux et construire une architecture de sécurité centrée sur l’OSCE [Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe], au sein de laquelle la Russie aurait été un participant à part entière – un garant de la paix plutôt qu’un objet de confinement.

L’Europe aurait aussi pu préserver la hiérarchie institutionnelle de la Guerre froide tout en embrassant, dans ses discours, les idéaux de l’après-Guerre froide. Elle a choisi cette dernière option.

L’OTAN ne s’est pas dissoute, ne s’est pas transformée en forum politique et ne s’est pas subordonnée à une institution de sécurité paneuropéenne. Au contraire, elle s’est élargie. La justification avancée publiquement était défensive : l’élargissement de l’OTAN stabiliserait l’Europe de l’Est, consoliderait la démocratie et préviendrait un vide sécuritaire.

Pourtant, cette explication ignorait un fait crucial que la Russie a maintes fois souligné et que les décideurs occidentaux ont reconnu en privé : l’élargissement de l’OTAN touchait directement les principales préoccupations sécuritaires de la Russie – non pas de manière abstraite, mais sur les plans géographique, historique et psychologique.

La controverse autour des assurances données par les États-Unis et l’Allemagne lors des négociations sur la réunification allemande illustre un problème plus profond. Les dirigeants occidentaux ont par la suite insisté sur le fait qu’aucun engagement juridiquement contraignant n’avait été pris concernant l’élargissement de l’OTAN, faute d’accord écrit.

Cependant, la diplomatie ne se limite pas aux traités signés ; elle repose aussi sur les attentes, les accords et la bonne foi. Des documents déclassifiés et des témoignages de l’époque confirment que les dirigeants soviétiques ont été assurés à plusieurs reprises que l’OTAN ne s’étendrait pas au-delà de l’Allemagne. Ces assurances ont conditionné l’acquiescement soviétique à la réunification allemande, une concession d’une importance stratégique capitale.

Lorsque l’OTAN s’est élargie malgré tout, initialement à la demande des États-Unis, la Russie a perçu cela non pas comme un simple ajustement juridique, mais comme une profonde trahison de l’accord qui avait facilité la réunification allemande.

Au fil du temps, les gouvernements européens ont de plus en plus intégré l’élargissement de l’OTAN comme un projet européen, et non plus seulement américain. La réunification allemande au sein de l’OTAN est devenue la norme plutôt que l’exception.

L’élargissement de l’UE et celui de l’OTAN se sont déroulés de concert, se renforçant mutuellement et reléguant au second plan d’autres options de sécurité telles que la neutralité ou le non-alignement. Même l’Allemagne, forte de sa tradition d’Ostpolitik et de ses liens économiques croissants avec la Russie, a progressivement subordonné ses politiques conciliantes à la logique de l’Alliance.

Les dirigeants européens ont présenté l’expansion comme un impératif moral plutôt que comme un choix stratégique, la soustrayant ainsi à tout examen critique et rendant illégitimes les objections russes. Ce faisant, l’Europe a renoncé à une grande partie de sa capacité d’agir comme acteur de sécurité indépendant, liant toujours plus étroitement son destin à une stratégie atlantique qui privilégiait l’expansion à la stabilité.

C’est là que l’échec de l’Europe apparaît le plus clairement. Au lieu de reconnaître que l’élargissement de l’OTAN contredisait la logique de sécurité indivisible énoncée dans la Charte de Paris, les dirigeants européens ont traité les objections russes comme illégitimes, les considérant comme des vestiges de nostalgie impériale plutôt que comme l’expression d’une véritable inquiétude sécuritaire.

La Russie a été invitée à consulter, mais non à décider. L’Acte fondateur OTAN-Russie de 1997 a institutionnalisé cette asymétrie : un dialogue sans droit de veto russe, un partenariat sans la parité de la Russie. L’architecture de la sécurité européenne se construisait autour de la Russie, et malgré la Russie, et non avec elle.

L’avertissement lancé par George Kennan en 1997, selon lequel l’élargissement de l’OTAN serait une « erreur fatale », a mis en lumière le risque stratégique avec une remarquable clarté. Kennan ne prétendait pas que la Russie fût vertueuse ; il affirmait qu’humilier et marginaliser une grande puissance à un moment de faiblesse engendrerait ressentiment, esprit de revanche et militarisation. Son avertissement fut d’abord rejeté comme un réalisme dépassé, mais l’histoire ultérieure a confirmé sa logique presque point par point.

Le fondement idéologique de ce rejet se trouve explicitement dans les écrits de Zbigniew Brzezinski. Dans *Le Grand Échiquier * (1997) et dans son essai paru dans *Foreign Affairs * intitulé « Une géostratégie pour l’Eurasie » (1997), Brzezinski a articulé une vision de la primauté américaine fondée sur le contrôle de l’Eurasie.

Il soutenait que l’Eurasie était le « supercontinent axial » et que la domination mondiale des États-Unis reposait sur la prévention de l’émergence de toute puissance capable de la dominer. Dans ce contexte, l’Ukraine n’était pas simplement un État souverain avec sa propre trajectoire ; elle constituait un pivot géopolitique. « Sans l’Ukraine », écrivait Brzezinski, « la Russie cesse d’être un empire. »

Il ne s’agissait pas d’une digression académique, mais d’une déclaration programmatique de la grande stratégie impériale américaine. Dans cette perspective, les préoccupations sécuritaires de la Russie ne sont pas des intérêts légitimes à prendre en compte au nom de la paix, mais des obstacles à surmonter au nom de la primauté américaine.

L’Europe, profondément ancrée dans le système atlantique et dépendante des garanties de sécurité américaines, a intériorisé cette logique, souvent sans en saisir toutes les implications. Il en a résulté une politique de sécurité européenne qui a systématiquement privilégié l’expansion des alliances à la stabilité, et les déclarations morales à un règlement durable.

Les conséquences sont devenues indéniables en 2008. Lors du sommet de l’OTAN à Bucarest, l’alliance a déclaré que l’Ukraine et la Géorgie « deviendront membres de l’OTAN ». Cette déclaration n’était pas accompagnée d’un calendrier précis, mais sa signification politique était sans équivoque.

Cela a franchi ce que les responsables russes, toutes tendances politiques confondues, qualifiaient depuis longtemps de ligne rouge. Que cela ait été entendu d’avance est incontestable.

William Burns, alors ambassadeur des États-Unis à Moscou, signalait dans un télégramme intitulé « Nyet signifie Nyet » que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN était perçue en Russie comme une menace existentielle, fédérant libéraux, nationalistes et conservateurs. L’avertissement était clair. Il fut ignoré.

Du point de vue de la Russie, le schéma était désormais sans équivoque. L’Europe et les États-Unis invoquaient le langage des règles et de la souveraineté quand cela les arrangeait, mais rejetaient les principales préoccupations sécuritaires de la Russie comme illégitimes.

Tirer les mêmes leçons

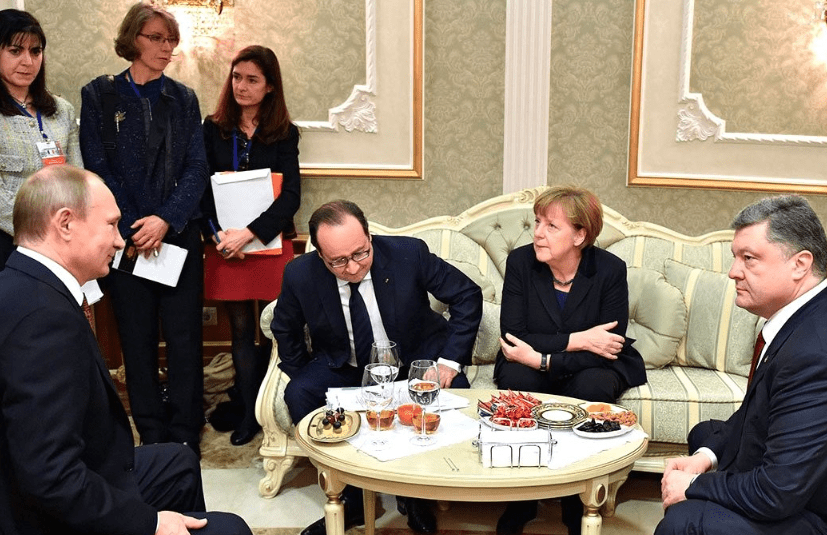

12 février 2015 : Le président russe Vladimir Poutine, le président français François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel et le président ukrainien Petro Porochenko participent à des pourparlers au format Normandie à Minsk, en Biélorussie. (Kremlin)

La leçon que la Russie en a tirée était la même qu’après la guerre de Crimée, après les interventions alliées, après l’échec de la sécurité collective et après le rejet de la note stalinienne : la paix ne serait offerte qu’à des conditions préservant la domination stratégique occidentale.

La crise qui a éclaté en Ukraine en 2014 n’était donc pas une aberration, mais bien l’aboutissement d’une situation déjà tendue. Le soulèvement de Maïdan, la chute du gouvernement du président ukrainien Viktor Ianoukovitch, l’annexion de la Crimée par la Russie et la guerre du Donbass se sont déroulés dans un contexte sécuritaire déjà mis à rude épreuve.

Les États-Unis ont activement encouragé le coup d’État qui a renversé Ianoukovitch, allant jusqu’à manœuvrer en coulisses concernant la composition du nouveau gouvernement. Lorsque le Donbass s’est soulevé contre le coup d’État de Maïdan, l’Europe a réagi par des sanctions et une condamnation diplomatique, réduisant le conflit à une simple querelle de valeurs.

Pourtant, même à ce stade, un règlement négocié était possible. Les accords de Minsk, en particulier Minsk II en 2015, ont fourni un cadre pour la désescalade du conflit, l’autonomie du Donbass et la réintégration de l’Ukraine et de la Russie au sein d’un ordre économique européen élargi.

Minsk II reconnaissait, même à contrecœur, que la paix exigeait des compromis et que la stabilité de l’Ukraine dépendait de la prise en compte des divisions internes et des préoccupations sécuritaires extérieures. Ce qui a finalement fait échouer Minsk II, c’est la résistance occidentale.

Lorsque les dirigeants occidentaux ont par la suite suggéré que Minsk II avait surtout servi à « gagner du temps » pour permettre à l’Ukraine de se renforcer militairement, le préjudice stratégique fut considérable. Du point de vue de Moscou, cela confirma les soupçons selon lesquels la diplomatie occidentale était cynique et instrumentale plutôt que sincère ; que les accords n’étaient pas destinés à être appliqués, mais seulement à soigner l’image.

En 2021, l’architecture de sécurité européenne était devenue intenable. La Russie a présenté des projets de propositions appelant à des négociations sur l’élargissement de l’OTAN, le déploiement de missiles et les exercices militaires – précisément les questions qu’elle dénonçait depuis des décennies.

Ces propositions furent rejetées d’emblée par les États-Unis et l’OTAN. L’élargissement de l’OTAN fut déclaré non négociable. Une fois de plus, l’Europe et les États-Unis refusèrent de considérer les préoccupations sécuritaires fondamentales de la Russie comme des sujets de négociation légitimes. La guerre s’ensuivit.

Lorsque les forces russes sont entrées en Ukraine en février 2022, l’Europe a qualifié l’invasion d’« injustifiée ». Si cette description absurde peut servir un discours de propagande, elle occulte totalement l’histoire. L’intervention russe n’est certainement pas apparue de nulle part.

Elle est née d’un ordre sécuritaire qui avait systématiquement refusé d’intégrer les préoccupations de la Russie et d’un processus diplomatique qui avait exclu toute négociation sur les questions mêmes qui importaient le plus à la Russie.

Même alors, la paix n’était pas impossible. En mars et avril 2022, la Russie et l’Ukraine ont mené des négociations à Istanbul qui ont abouti à un projet d’accord-cadre détaillé. L’Ukraine a proposé une neutralité permanente assortie de garanties de sécurité internationale ; la Russie a accepté ce principe.

Ce cadre abordait les limitations de force, les garanties et une procédure plus longue pour les questions territoriales. Il ne s’agissait pas de documents fantaisistes, mais de projets sérieux reflétant les réalités du champ de bataille et les contraintes structurelles de la géographie.

Pourtant, les pourparlers d’Istanbul ont échoué lorsque les États-Unis et le Royaume-Uni sont intervenus et ont demandé à l’Ukraine de ne pas signer. Comme Boris Johnson l’a expliqué plus tard, c’est ni plus ni moins que l’hégémonie occidentale qui était en jeu.

L’échec du processus d’Istanbul démontre concrètement que la paix en Ukraine était possible peu après le début de l’opération militaire spéciale russe. L’accord était rédigé et presque finalisé, avant d’être abandonné à la demande des États-Unis et du Royaume-Uni.

En 2025, l’ironie tragique est apparue au grand jour. Le même cadre d’Istanbul a refait surface comme point de référence dans les efforts diplomatiques renouvelés. Après d’immenses effusions de sang, la diplomatie est revenue à un compromis plausible.

C’est un schéma récurrent dans les guerres façonnées par des dilemmes sécuritaires : les premiers accords, jugés prématurés, se révèlent par la suite de tragiques nécessités. Pourtant, même aujourd’hui, l’Europe refuse une paix négociée.

Pour l’Europe, le coût de ce long refus de prendre au sérieux les préoccupations sécuritaires de la Russie est désormais inévitable et considérable. L’Europe a subi de lourdes pertes économiques dues aux perturbations énergétiques et aux pressions de la désindustrialisation.

Elle s’est engagée dans un réarmement à long terme aux profondes conséquences fiscales, sociales et politiques. La cohésion politique au sein des sociétés européennes est fortement mise à mal par l’inflation, les pressions migratoires, la lassitude de la guerre et les divergences de vues entre les gouvernements européens.

L’autonomie stratégique de l’Europe s’est amoindrie, l’Europe redevenant le principal théâtre d’affrontements entre grandes puissances plutôt qu’un pôle indépendant.

Plus inquiétant encore, le risque nucléaire est revenu au cœur des calculs de sécurité européens. Pour la première fois depuis la Guerre froide, les citoyens européens vivent à nouveau sous la menace d’une escalade entre puissances nucléaires.

Ce n’est pas uniquement le fruit d’une défaillance morale. C’est le résultat du refus structurel de l’Occident, qui remonte à l’époque de Pogodine, de reconnaître que la paix en Europe ne peut se construire en niant les préoccupations sécuritaires de la Russie. La paix ne peut se construire que par la négociation.

Le drame du déni par l’Europe des préoccupations sécuritaires de la Russie réside dans son effet auto-entretenu. Lorsque ces préoccupations sont jugées illégitimes, les dirigeants russes sont moins incités à privilégier la voie diplomatique et davantage incités à modifier la situation sur le terrain.

Les décideurs politiques européens interprètent alors ces actions comme une confirmation de leurs soupçons initiaux, plutôt que comme l’issue parfaitement prévisible d’un dilemme sécuritaire qu’ils ont eux-mêmes créé et ensuite nié.

Avec le temps, cette dynamique restreint l’espace diplomatique jusqu’à ce que la guerre apparaisse à beaucoup non comme un choix, mais comme une fatalité. Pourtant, cette fatalité est construite. Elle ne découle pas d’une hostilité immuable, mais du refus persistant de l’Europe de reconnaître qu’une paix durable exige de prendre en compte les craintes réelles de l’autre camp, même lorsqu’elles sont gênantes.

Le drame, c’est que l’Europe a payé à maintes reprises le prix fort de ce refus. Elle l’a payé lors de la guerre de Crimée et de ses suites, lors des catastrophes de la première moitié du XXe siècle et pendant des décennies de divisions liées à la Guerre froide. Et elle le paie encore aujourd’hui. La russophobie n’a pas rendu l’Europe plus sûre. Elle l’a appauvrie, divisée, militarisée et rendue plus dépendante des puissances étrangères.

L’ironie est d’autant plus grande que, si cette russophobie structurelle n’a pas affaibli la Russie à long terme, elle a, en revanche, fragilisé l’Europe à maintes reprises. En refusant de considérer la Russie comme un acteur de sécurité à part entière, l’Europe a contribué à engendrer l’instabilité même qu’elle redoute, tout en supportant un coût humain et financier croissant, ainsi qu’une perte d’autonomie et de cohésion.

Chaque cycle se termine de la même manière : par la reconnaissance tardive que la paix exige des négociations, une fois que des dégâts considérables ont déjà été causés. L’Europe n’a pas encore compris que reconnaître les préoccupations sécuritaires de la Russie n’est pas une concession à la puissance, mais une condition essentielle pour empêcher qu’elle n’utilise son influence destructrice.

La leçon, écrite dans le sang depuis deux siècles, n’est pas que la Russie, ou tout autre pays, soit digne de confiance en toutes circonstances. C’est que la Russie et ses intérêts de sécurité doivent être pris au sérieux.

L’Europe a rejeté à plusieurs reprises la paix avec la Russie, non pas parce qu’elle était impossible, mais parce que la reconnaissance des préoccupations sécuritaires de la Russie était considérée à tort comme illégitime.

Tant que l’Europe n’abandonnera pas ce réflexe, elle restera prisonnière d’un cycle de confrontation autodestructrice, rejetant la paix lorsqu’elle est possible et en supportant les conséquences longtemps après.

Jeffrey D. Sachs est professeur d’université et directeur du Centre pour le développement durable de l’Université Columbia, où il a dirigé l’Institut de la Terre de 2002 à 2016. Il est également président du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies et commissaire de la Commission des Nations Unies sur le haut débit pour le développement.

Merci pour la diffusion de ce texte Mr. Bertez

Dans leurs mémoires d’après guerre, les généraux français de 1914 furent honnêtes : ils savaient QUI contribua au « miracle » de la Marne.

J’en profite pour vous souhaitez meilleurs vœux 2026 à vous et vos proches.

J’aimeJ’aime

Monsieur,

comme bcp de vos lecteurs j’apprécie le contenu de votre blog qui partage des analyses que l’on ne trouve pas ailleurs. Il y a aussi les auteurs comme E Todd, J Ellul, J Sachs Merci bcp pour votre travail

Maintenant permettez moi qqs remarques qui ont une portée spirituels que peu de personnes acceptent

Au delà de la politique américaine du Heartland et du Rimland que J Sachs n’évoque pas ici mais qu’il évoque ailleurs, il y a l’utilisation des USA par les sphères occultes du N.O.M pour l’apparition des 10 « état-nations » en vue du gvt mondial de l’antichrist

https://ilrevient.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/08/irb0028-la-propheties-des-10-supernations-1.pdf

Et puis 2020 avec le cycle COVID guerre ne Ukraine guerre de Gaza nous vivons la 3ème guerre mondiale du plan occulte de Pike

https://ilrevient.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/06/irb0001-plan-occulte-de-pike.pdf

D’une certaine manière la guerre froide n’est qu’une farce faisant partie du plan

Maintenant chaque personne est invitée à se préparer à rencontrer le Rois des rois

https://www.levangile.com/bible-neg-52-4-13-complet-contexte-non

J’aimeJ’aime