Tout a commencé en 2010, quand après la crise financière de 2008, au lieu d’abandonner les politiques monétaires non conventionnelles , on a au contraire refait un tour , « le NO EXIT » des politiques non conventionnelles a été la faute, le crime majeur.

J’AVAIS ACQUIS LA CONVICTION QUE C’ETAIT LA VOIE QUI ALLAIT ETRE CHOISIE DES MARS 2009 LORSQUE LES TEXTES REGLEMENTAIRES SUR LES REGLES COMPTABLES FASB ONT ETE CHANGEES POUR AUTORISER LES FAUSSES COMPTABILITES DANS LA BANQUE ET LA FINANCE. J’AI COMPRIS QUE L’ONALLAIT INFLATER LES PRIX DES ACTIFS PAR LA DETTE.

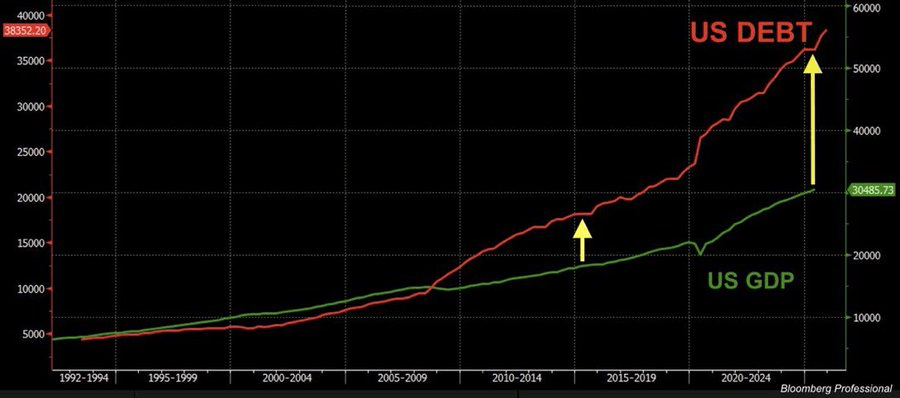

A CE MOMENT LA J’AI EXPLIQUE QUE L’ON CHOISISSAIT LA FUITE EN AVANT ET QUE L’ON IRAIT JUSQU’AU BOUT; JUSQU’AU BOUT DE LA RUINE. MAIS QU’ENTRE TEMPS IL FALLAIT ETRE « UBERBULLISH » SUR LES MARCHES BOURSIERS, UNE SORTE DE HAUSSE DE MISERE.

Voici le texte de mon édito intitulé « 2010 Année du No Exit », publié le 9 janvier 2011 sur le blog Le Blog à Lupus (où je contribuais régulièrement à l’époque).

Il s’agit d’une analyse rétrospective de l’année 2010, centrée sur l’impossibilité de sortir (« No Exit ») des politiques monétaires et budgétaires ultra-accommodantes.

Le texte complet est le suivant :

2010 Année du No Exit par Bruno Bertez

Nous vous avons quitté courant décembre 2010 sur deux chroniques boursièrement optimistes. Nous dirions même, compte tenu de l’époque, « festives ». Nous vous avons invité, sans ambiguïté, à festoyer sur les marchés d’actions. Les 12 et 19 décembre, nous nous sommes déclarés « überbullish ».

Le 12 décembre, nous avons expliqué que les responsables américains avaient changé de stratégie: « ils ne se contentent plus de soutenir l’économie et les marchés, ils veulent les propulser.

Le QE2 n’était pas vraiment nécessaire car il n’y avait pas de risque de double-dip, le paquet fiscal keynésien encore moins… ces deux actions ont coïncidé avec une batterie convergente d’indicateurs économiques positifs. On ne stimule pas parce que cela va mal, on stimule parce que l’on veut emballer ».

Le 19 décembre, nous avons surenchéri en expliquant que les marchés répondaient bien: « la mécanique n’est pas cassée. Ils jouent le rôle de courroie de transmission ».

Il nous faut ici, indépendamment de toute auto-congratulation, faire une remarque importante.

Nous nous rangeons dans le camp des pessimistes fondamentaux, structurels. Nous dirions même que nous sommes catastrophistes, millénaristes. Notre analyse nous conduit à penser que la « Great Experiment » monétaire commencée au début des années 80 se terminera mal, dans le sang et dans les larmes.

Mais en même temps, nous reconnaissons que grâce

1) à la printing press

2) à la manipulation de la communication

3) à la connivence des élites, les responsables de la conduite des affaires ont le pouvoir de retarder les échéances, de reculer l’inéluctable.

Les Cassandre ont tort, ils se trompent sur le calendrier, sur l’épaisseur du temps. Ils sont trop pressés d’avoir raison. Ce qui fait qu’ils ont tort.

Grâce à cette reconnaissance de pouvoir retarder le jour des comptes, de retarder la grande réconciliation entre la Sphère Réelle et la Sphère Financière, grâce à cette reconnaissance, notre cadre analytique nous met en position de profiter des embellies; d’être de temps à autre bullish ou überbullish.

Nous avons abandonné toute référence à la valeur fondamentale, intrinsèque, raisonnable, historique, des actifs financiers. C’est l’originalité de notre position.

Nous avons ainsi reconnu et admis la modernité qui fait que le champ des actifs est continu, décloisonné, et que grâce à la dérégulation et aux théories qui ont été produites pour la justifier, tout actif peut être transformé en actif financier et devenir monétaire ou money-like.

Nous avons admis que grâce à cette transformation -financiarisation- l’ombre, c’est à dire le prix, pouvait être détaché du corps -le réel-.Nous avons admis que cette ombre, le prix des assets, cessait d’être un reflet du réel et qu’il était devenu un outil, un instrument de politique économique au même titre que le taux des Fed Funds, les réserves, etc.

L’innovation majeure à notre sens est que, grâce à l’instauration d’un champ continu, les assets financiers ou les régulateurs avaient ainsi accès non seulement à la manipulation des taux, mais aussi à l’autre composante essentielle de la valeur des assets, le risque.

La Fed et ses agences peuvent manipuler le prix des assets dans ses deux composantes, les taux de rendement relatifs et le prix du risque.

Non seulement, présentement, les taux d’intérêt sont bas, mais le prix du risque est dérisoire.

Le sens commun s’approche un peu de la vérité lorsqu’il parle du Put Greenspan renouvelé et enrichi par celui de Bernanke. Mais l’analyse reste trop superficielle pour être utile, il faut aller plus loin. En fait, le risque est sorti du système des marchés privés, il a été rejeté hors du système. Il n’a plus besoin d’être pris en compte car il est assuré par le couple Banque Centrale/Trésor, c’est à dire par la collectivité présente et surtout future.

Il faut ajouter, pour être complet, par la collectivité étrangère, le reste du monde.Le système fonctionne par distribution de pouvoir d’achat et de promesses sur l’avenir qui sont déconnectés des revenus et des cash-flow de l’activité économique réelle. Et comme par définition ces promesses ne coûtent rien, il en est émis trop et comme il en est émis trop, de temps à autre, il faut les détruire.

C’est le système moderne de régulation par les bulles que l’on souffle et que l’on détruit.

C’est le système de John Law, perfectionné, institutionnalisé, modernisé, grâce à la biodégradabilité offerte par les marchés.

C’est la raison essentielle pour laquelle nous répétons très souvent que la vraie fonction des marchés, maintenant, est de permettre la destruction.

Pour sortir des crises à répétition des années 90, on a soufflé dans la bulle des technologiques et du Nasdaq; quand elle a éclaté, on a soufflé dans la bulle du logement et la bulle de la finance; quand cette dernière a éclaté, on a soufflé dans la bulle de la finance gouvernementale, la bulle des fonds d’Etat, du crédit souverain.

Nous en sommes à ce stade.

Nous avons épinglé il y a dix ans déjà ce mode de gestion sous un article intitulé « Vive les crises ».

Quand il y a une crise et que cela va mal, on souffle une bulle sur le marché le plus favorable, le plus propice à recevoir les capitaux et à s’emballer. L’optimisme revient, le crédit repart, l’argent circule, l’illusion de richesse se répand. Bref, la mécanique se relance. Quand elle est bien repartie et qu’elle commence à s’emballer, ce qui est inéluctable, on resserre le dispositif et l’on détruit la fausse richesse ainsi créée.

D’où notre position, les crises sont toujours favorables en ce sens qu’elles conduisent inéluctablement les régulateurs à inflater les assets.

Le tout est

1) de reconnaître les assets qui vont bénéficier de la manne

2) de savoir sortir à temps quand la mécanique est bien lancée.Il en découle que, dans le monde moderne, les assets ne doivent jamais être abordés comme des titres de propriété. Ils doivent être loués, empruntés, jamais achetés. Le monde moderne, c’est le monde des prédateurs, ce n’est pas celui des investisseurs

Le système fonctionne cahin-caha, certes, grâce à ces ressorts fondamentaux de la nature humaine: la passion du jeu, l’envie, la surestimation personnelle, tout ce qui fait que l’on se croit supérieur aux autres et que l’on pourra échapper au sort commun: la destruction.[

Il faut toujours écouter ceux qui ont quitté le Pouvoir. Nous le répétons souvent. Alan Greenspan a été l’invité le 7 janvier 2011 de Kelly Evans pour l’émission « The Big Interview ».

Voici l’essentiel de cette interview:

- autour du 15 décembre, il s’est passé quelque chose de positif. Un changement de climat, des indicateurs économiques positifs convergents

- la déflation n’est pas vaincue, la masse monétaire et le crédit frémissent, mais les prêts commerciaux et industriels continuent de stagner

- les profits sont records, ils peuvent encore progresser de 15 ou 12% en 2011, mais c’est la fin. On a atteint les limites de l’amélioration des profits par la productivité. Maintenant il faut relayer par la hausse des prix et la croissance des volumes. L’effet positif des investissements en capital fixe des dix dernières années est épuisé

- il faut accélérer la croissance nominale

- la hausse des equities, c’est à dire des actions, est le seul stimulant qui ne coûte rien, qui n’a pas pour contrepartie une hausse d’endettement; il n’y a rien à rembourser

- la hausse des equities permet des gains en capital, donc du pouvoir d’achat et des rentrées fiscales; elle solvabilise les passifs, les liabilities. Elle permet de rembourser les dettes: le TARP a été remboursé par les gains en capital des banques

- les actions sont bon marché, leur prix est très insuffisant. Il suffit de regarder la récente étude de JP Morgan qui fait ressortir le plus fort discount depuis longtemps.

Vous pouvez retrouver cette Big Interview sur internet en vidéo.

Le maestro, maintenant qu’il est à la retraite, parle comme vous et moi, pour être compris.Vous avez comme nous relevé la contradiction majeure, intrinsèque, de l’argumentation : les actions ont monté parce que les profits ont progressé grâce aux gains de productivité; la progression des profits touche à sa fin, ce qui devrait stopper la hausse des actions et les faire baisser; mais non, car pour relayer les hausses de profits par la productivité, il faut faire de la croissance; et pour faire de la croissance, il faut créer un effet de richesse et faire monter les actions!

Autrement dit, les actions sont bon marché parce qu’il faut qu’elles montent et il faut qu’elles montent pour faire de la croissance et il faut faire de la croissance pour justifier leur prix.